2024/07/17

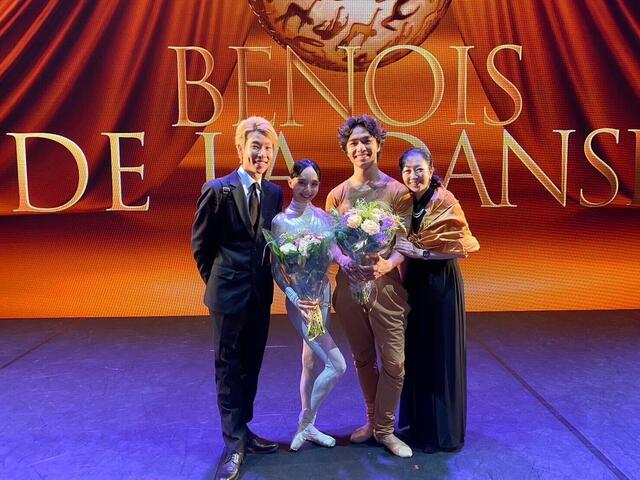

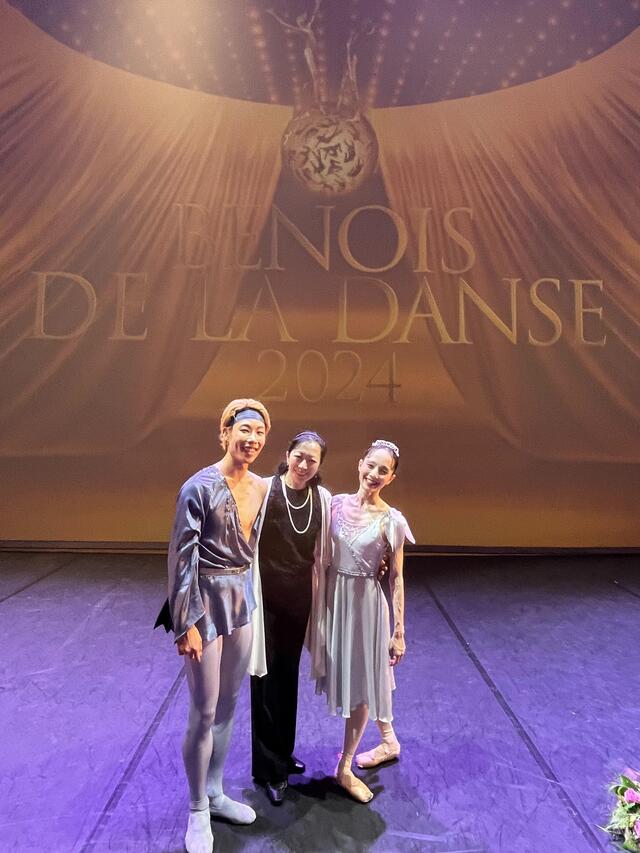

ボリショイ劇場の前で。柄本弾、秋山瑛、宮川新大

審査員を務めた、芸術監督の斎藤友佳理と。

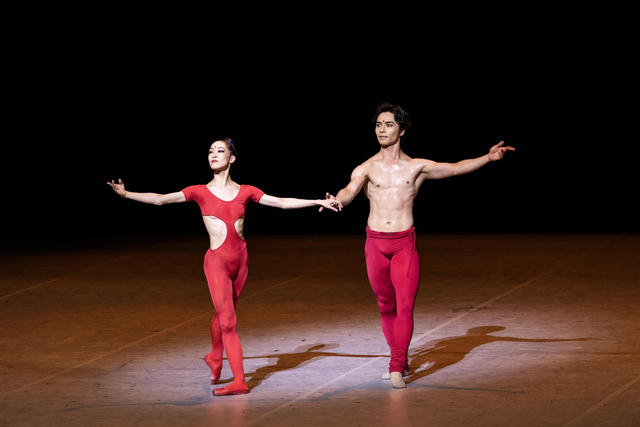

バレエ界で世界的に権威ある賞のひとつ、ブノワ舞踊賞Prix Benois de la Danse2024に、既報の通り、振付家部門で「かぐや姫」の振付家、金森穣氏が、また女性ダンサー部門でプリンシパルの秋山瑛がノミネートされ、その発表が6月25日モスクワのボリショイ劇場で行われました。

秋山瑛は、受賞は逃したものの、同日授賞式に続いて開催されたガラ・コンサートでノミネートの対象となった「かぐや姫」のパ・ド・ドゥを柄本弾とともに審査員や観客の前で披露し、満場の喝采を浴びました。またガラ・コンサートは翌日にも開催され、この日は秋山と宮川新大が「タリスマン」パ・ド・ドゥを踊りました。

授賞式と公演に参加した3人の感想をお伝えします。

秋山瑛

ボリショイ劇場の舞台で踊れる日がくるとは思っていなかったので、すべてが夢のような出来事でした。舞台の広さ、そこで働く方々の人数、すべての規模が大きい。たとえば本番中に舞台の奥に走っていくとき、奥行きがあっておまけに斜舞台なので、坂を登っていくようなしんどさがあったり。ただ、本番のことは正直あまり記憶になくて......(笑)。モスクワに到着した翌日がもうゲネプロで、続けて本番が2回だったので、無我夢中でした。

踊ったあとの客席の反応は素晴らしかった。踊り終わって一度舞台袖に引っ込んだあとも、手拍子で呼び戻してくださって。楽屋口で待っていた方々も、「『かぐや姫』、よかった」「『タリスマン』、よかったよ」と声をかけてくださった。みなさんとても温かかったですね。

また、今回ノミネートされた方々、受賞者、出演者の方々の、踊りやレッスン、楽屋での様子を拝見したり、お話しできたことがとても嬉しかったです。みなさんとても親切で、ダンサー同士でリスペクトし合っている。その中には、私が7歳のときに初めて観た「白鳥の湖」でオデットを踊っていた、ミハイロフスキー・バレエのイリーナ・ペレンさんもいらっしゃったんです。私がバレエを始めるきっかけになった方です。そのことを彼女に伝えることができたのが、とても嬉しくて。それから「タリスマン」のオーケストラ演奏の指揮者が、4月の東京バレエ団の「白鳥の湖」で指揮をされたアントン・グリシャニンさんで、「久しぶり」と声をかけてくださった。場所が変わっても互いに繋がっていると感じられて、芸術っていいなと心から思いました。

イリーナ・ペレンと。

柄本弾

僕自身がブノワ賞にノミネートされたわけではありませんが、この賞を通して世界のバレエ界で「かぐや姫」が注目されて、その作品で(秋山)瑛が女性ダンサー部門でノミネートされた、その二つのことに関われたことが、まずとても光栄なことだと感じています。それから、いままでヨーロッパの大きな劇場──パリ・オペラ座やミラノ・スカラ座で踊りましたが、まさかロシアのボリショイ劇場でも踊れる日が来るとは思ってもいなかったので、印象深いですね。僕が入団してから東京バレエ団がロシアに行くことはなかったので、とてもいい経験になりました。瑛も僕も(宮川)新大も、ボリショイはみんな初めてだった。

舞台で踊っていたので他の出演者との比較はできないけれど、踊った後の客席の反応は悪くはなかったと感じました。本番後のレセプションでも大使館の方とか外国の方からも「『かぐや姫』がとてもよかった、ぜひ全編を観たい」とけっこう多く声をかけられたので、評価されているなと思いました。

ボリショイ劇場はとにかく舞台が広くて奥行きが深いので、(斎藤)友佳理さんから事前に空間の使い方、ポジショニングのことを言われていました。それと何か表現するにも大きく、オーバーなくらいでと。『かぐや姫』はクラシックと違って細かい動作が多いのですが、それも少しずつ大きくやるようにと。そこは瑛と話し合ってどういうふうにやるかは何回も話しました。

宮川新大

今回ブノワ賞のガラ・コンサートに出演して、あのボリショイ劇場に立てたことが、個人的にはもっとも嬉しく感無量でした。また、舞台に関わっている方々がダンサーのことをすごくサポートしてくれて、バレエや僕たちダンサーへのリスペクトが強く感じられ、ロシアにいることを改めて強く感じました。以前にモスクワ音楽劇場バレエで踊っていたときも感じていましたが、ここはダンサー・ファーストの国なんです。一般の人たちがバレエに親しみ、バレエを愛していて、映画を見るようにバレエを観るというお国柄だからこそですよね。

初日の(柄本)弾さんと(秋山)瑛の「かぐや姫」のパ・ド・ドゥを客席で観ていましたが、観客の興奮ぶり、熱量はすごいものがありました。「かぐや姫」はとても受け入れられていて、客席で観ていた僕は、2人が踊っているのを観て感動で泣いてしまったほどです。僕自身は二日目のガラで、「タリスマン」のパ・ド・ドゥを瑛と踊りました。ふだんはボリショイ・バレエを観ている観客の前で、ロシアの演目を踊るのは少しだけ不安もありましたが、僕らもとても大きな拍手と歓声をいただいた。誰よりもロシアバレエを知っている友佳理さんにこの作品を選んでいただいて、心から良かったと思います。ロシアの国営テレビで流れたブノワ賞のニュースでも、僕たちの「タリスマン」が抜粋されて放送されたんですよ。すごく光栄なことです。

●ブノワ舞踊賞2024の受賞者、審査員、ガラ・コンサートの演目等につきましては下記をご覧ください。

2024/06/03

今週金曜日から後半の公演が始まる「ロミオとジュリエット」は、振付家クランコ独特の、温かく血の通った、心をくすぐるような演出が大きな魅力のひとつ。クランコ版が一番好きという、WEBメディア「バレエチャンネル」編集長の阿部さや子さんに、その"萌え"ポイントを中心に魅力を語ってもらいました。

* * *

私は現在51歳。14歳になる少し手前だったというジュリエットの年齢を通り過ぎてから、もう37年も経ってしまった。

それでもいちばん好きなバレエ作品は、ずっと変わらず『ロミオとジュリエット』だ。

どのくらい好きかというと、イタリアはヴェローナの観光名所「ジュリエットの家」を訪れ、世界中から集まった観光客が見上げるバルコニーで、ひとり"ジュリエットごっこ"をやってみたくらいである。

さまざまな演出版の『ロミジュリ』を観てきた。

好きなのはケネス・マクミラン版やフレンチ・ミュージカルのジェラール・プレスギュルヴィック版、そして「いちばん好きな版は?」と聞かれたら、答えはいつも「ジョン・クランコ版」である。

なぜ、クランコ版なのか。

これまで数多のダンサーたちが舞台や取材を通して教えてくれたことを交えつつ、「だから私はクランコ版が好き」と思うポイントを、5つに絞って挙げてみたい。

\Point 1/

三馬鹿トリオは「トゥール・アン・レール」を跳びまくる

ロミオ、マキューシオ、ベンヴォーリオ。この親友3人組のことを、バレエファンは親しみを込めて「三馬鹿トリオ」と呼ぶ。第1幕第3場、これから宿敵キャピュレット家の舞踏会に忍び込むぞ〜という場面で、愛すべき三馬鹿はいかにもやんちゃなパ・ド・トロワ(3人の踊り)を踊りだす。両腕をゆらゆらさせる愉快な動きと共に印象に残るのは、3人がこれでもかというほど跳びまくる「トゥール・アン・レール」。これは助走もなしに跳び上がり、空中でくるくるっと回転するスゴい技。このテクニックが他の作品ではちょっと見ないくらい連発されるので、ある時舞台を観ながら回数を数えてみた。結果はロミオとベンヴォーリオが15回(ダブル(空中で2回転)12回、シングル3回)ずつ、マキューシオは17回(ダブル14回、シングル3回)。この場面が楽しければ楽しいほど、後に起こる出来事が悲しくなるのはわかっている。それでも37年くらい前のあの頃に、教室や校庭でふざけ合っていた男子たちみたいな三馬鹿トリオを見ると、つい笑顔になってしまうのだ。

\Point 2/

ロミオは瞬間湯沸かし器のように夢中になり、ジュリエットは薪を焚くように引かれていく

三馬鹿が紛れ込んだ舞踏会で、美女ロザリンドを追いかけていたはずのロミオの視線がいつジュリエットの姿をとらえるのか。その視線にジュリエットはどう気づくのか。ふたりの運命が動き出すこのくだりは、周囲のダンサーたちの細かい演技も見逃せず、じつに目が忙しい。ロミオやジュリエットの表情をオペラグラスでガン見したいけど、そうすると周りが見えないし......そんな葛藤も演劇的バレエを観る醍醐味である。

ロミオはジュリエットを見初めた瞬間からグイグイ距離を詰めていく。ジュリエットはトウシューズのつま先でトコトコトコトコトコ......と可愛らしく後退りしつつ、彼への好奇心が徐々に好意に変わっていく。男性は瞬間湯沸かし器のように恋に落ち、女性は薪で湯を沸かすようにゆっくり好きになっていくという恋愛の真理が学べる(?)場面である。

\Point 3/

恋が愛に変わる「バルコニーのパ・ド・ドゥ」からのクランコ版名物「懸垂キス」

「パ・ド・ドゥとは感情の変化を描くもの。それを踊る前と踊った後ではふたりの関係が変化しているべき」と考えていたというクランコ。第1幕を締めくくる「バルコニーのパ・ド・ドゥ」はまさに、出会ったばかりのふたりが永遠の愛を誓い合うまでに変化していくさまを、鮮やかに伝えてくれる。

この場面はまず冒頭に萌えがある。演劇やミュージカルではロミオがバルコニーをよじ登って恋人たちの語らいが始まるが、バレエの場合バルコニーの上では踊れないので、ジュリエットが下に降りてくることになる。その降り方が大事な見どころで、例えばマクミラン版のジュリエットは、バルコニーに添えられた大きな階段をみずからの足でターッと駆け降りてくる。いっぽうクランコ版はどうかというと、バルコニーの上にちょこんと座ったジュリエットを、ロミオが抱っこして下に下ろす。ものすごく可愛いくて甘酸っぱい。

そこから始まる約8分間のパ・ド・ドゥのなかで、年上のロミオはどんどん少年になっていき、年下のジュリエットは大人の女性の表情を見せ始める。印象的なのは後半、ジュリエットがロミオを膝枕するところ。少し躊躇いながら、でも愛おしそうにロミオの髪をそっと撫でるジュリエットに、胸がいっぱいになる。

そして「一緒に出かけよう!」と駆け出す彼に対して、「もう部屋に戻らなくちゃ」と分別を見せる視線の演技。ロミオは再びジュリエットを抱っこしてバルコニーの上に帰して、幕。......となる前に、クランコ版ファンが全神経を集中させる瞬間がやってくる。バルコニーから降りようと両腕でぶら下がったロミオが、「やっぱりもう一度!」と言わんばかりにグググとその身を持ち上げて、ジュリエットにキスをするのである。通称「懸垂キス」。ここまで情熱的に踊り続け、リフトもし続けてきたロミオ役のダンサーはもう体力的にギリギリで、上腕二頭筋もパンパンなのだという。そこからの懸垂。だからこそ最高にドラマティック。ダンサーとクランコへの感謝とリスペクトを胸に、今後も堪能させていただきます。

\Point 4/

ふたりで迎える最初で最後の朝。ロミオがジュリエットの髪に触れる、その仕草に注目を

僧ローレンスのもと、密やかな結婚式を挙げたふたり。人生でいちばん幸せだったその日に起こる、まさかの悲劇......ヴェローナ追放の身となったロミオは、ジュリエットと初めての朝を迎える。妻を胸に抱くようにしてベッドに横たわったまま、彼は眠っている彼女の長い髪をくるくると指に絡める。この時代、結婚した女性は人前では髪を隠さねばならず、つまりその髪に触れられるのは夫の特権なのだと聞いたことがある。しかしそうした事情を超えて、愛する人の髪に触れた時、あるいは愛する人が髪に触れてくれた時に胸に広がる感情は、きっと古今東西普遍のものだ。その幸福のかけがえのなさや切なさを、「髪を指に絡める」という小さな動作ひとつで実感させてくれるのが、このクランコ版なのである。

そっと立ち去ろうとするロミオの気配に気付いて目覚めたジュリエットは、「鳴いている鳥は雲雀ではなくナイチンゲール。まだ夜は明けていないわ」とカーテンを引く。そして別れのパ・ド・ドゥ。最後にロミオは後ろからジュリエットの手を取って目隠しをさせ、彼女が目をふさいでいる間に出ていってしまう。その愛おしい髪に、さよならの口づけをして。

\Point 5/

愛したように死んでいく。涙腺崩壊確率100%のラストシーン

仮死状態のジュリエットが眠る墓所に、ロミオが疾風のように駆け込んでくる。舞台奥に設えられた高い橋の欄干にマントを引っ掛け、それをつたって降りてくるレスキュー隊みたいな侵入の仕方もとてもいい。ひと足先にジュリエットの死を悼んでいたパリスをもはや躊躇うことなく刺し殺すと、抱きしめてももう抱きしめ返してはくれない彼女の亡骸(と思い込んでいる)のそばで、ロミオはあっという間に自刃する。かつてシュツットガルト・バレエ団のフリーデマン・フォーゲルが、「ロミオは5分先の未来しか見ていない」と話してくれたことがある。だとすれば死に急ぐこのスピード感もまた、とてもロミオらしいと言えるだろう。最期の力を振り絞り、ロミオはジュリエットを胸に抱くようにして横たわる。そして彼女の髪を指ですくう。あの、初めての朝のように。

ジュリエットの目覚め。ここにもクランコ版の推しポイントがある。隣にロミオがいると気づいた時、ほんの一瞬だけ、ジュリエットが喜ぶところだ。例えばマクミラン版の場合、ジュリエットはロミオに気づく前にパリスの死体を見る。だから倒れているロミオを見つけた時、彼女は瞬時に「死んでいる」と理解するのだと、過去の取材で教わった。その演出の説得力にも唸らされるけれど、ジュリエットはロミオが迎えに来てくれると信じて薬を飲んだのだ。だから瞬間的に「ロミオ、来てくれたのね!」と喜ぶジュリエットを見ると、どうしても泣けてくる。しかもその喜びは、数秒後には絶望に変わってしまうのだから。

ポタポタとこぼれ落ちる涙をぬぐうひまもなく、オペラグラス上げっぱなしのエンディング。最後の最後がどう描かれるかはぜひ劇場でご覧いただくとして、ジュリエットもまた、ロミオを愛おしんだあの時と同じように人生を終えるということだけ、お伝えしておこう。

阿部さや子 WEBメディア「バレエチャンネル」編集長

photos: Shoko Matsuhashi

レポート 2024/05/14

新緑がまぶしい連休明け、東京バレエ団では5月24日から開演する『ロミオとジュリエット』に向けて、連日リハーサルが続いています。取材した日は、振付指導のため来日しているジェーン・ボーン氏 によるリハーサルが行われました。本日はそのレポートをお送りします!

沖香菜子(ジュリエット)と柄本弾(ロミオ)

photo: Shoko Matsuhashi

**********

「Beautiful!」「Lovely!」と、ボーン氏による柔らかな声がスタジオに響いたのは、最初におこなわれた秋山瑛と大塚卓によるリハーサルです。

舞踏会で初めて出会い、惹かれ合ったふたりが互いの気持ちを交わすシーンから、バルコニーの場面、ジュリエットの寝室での別れの朝、そして墓場でのラストシーンまで、パ・ド・ドゥを順に踊っていきます。初演キャストの秋山はまさに全身全霊を打ち込むような踊り! 彼女につられるように、初役である大塚の集中力も増し、ふたりの情熱がぶつかり合います。

"ロミジュリ"におけるパ・ド・ドゥといえば、心情を表す複雑な振付が特徴。ボーン氏はふたりの演技について「何も言うことがないほど美しい」と言いながら、振付で定められたタイミングを丁寧に教えていきます。たとえば、ジュテ・マネージュで切り替える位置、ジュリエットを肩に乗せるタイミング、細かなブレの音の取り方など、どの音で何をするかが曖昧にならないように、カウントを取りながら指導される様子が印象的でした 。

秋山瑛(ジュリエット)と大塚卓(ロミオ)

photo: Shoko Matsuhashi

指導によって踊りに変化があったのは墓場でのラストシーン。仮死状態のジュリエットを相手に踊る難しさに戸惑う大塚に対して、ボーン氏は手の取り方や、肩に手を回すタイミングまで細かく指導していきます。彼女のアドバイス通りにすると、ジュリエット(秋山)は観客にはわからない程度に力を入れて身を起こしやすくなり、実に自然に見えるのです。

物語バレエである"ロミジュリ"では、観客が一瞬でもリアルを感じて醒めてしまうと物語から離れてしまいます。音もタイミングも位置も含めてすべてが細かく定められることで、ダンサーはかえってスムーズに感情を表現しやすくなり、かつ観客にも自然に見える工夫がなされているのだと感じられました。

秋山瑛(ジュリエット)と大塚卓(ロミオ)

photo: Shoko Matsuhashi

**********

続いておこなわれたのは、1幕の舞踏会のシーン。一部は本番用の衣裳をはおり、スタジオの照明でもその色合いや光沢、織り込まれた模様の美しさが光ります。女性の客人役はおそろいのリハーサル用スカートを身につけることで、ふわりと大きく広がるドレスでの歩き方や身のこなし方を習得します。

客人たちが舞踏会場に入ってくるシーンは何度も中断しながら、ボーン氏から歩き出しのタイミングや歩き方への指導が入りました。男性には「もっと足を踏み鳴らして!」と、そばについて歩きながら何度も教える一幕も。

とくに記憶に残ったのが、舞踏会が終わって客人たちが帰る場面で、ボーン氏が「あなたたちは舞踏会でとてもドラマティックな夜を過ごして、疲れて帰るところですよ」と告げた言葉です。

確かに、その夜の客人たちはさんざん踊って飲み、加えてロミオたちの乱入でザワザワした雰囲気もあって、かなり疲れているはず。大勢で歩くだけでも、入場のときと帰るときとでは歩き方に微妙な差があるほうが自然でしょう。そういったコール・ド・バレエの細かな違いが、物語性をさらに厚みのあるものにしていくのだと感じます。

**********

最後におこなわれたのは、2幕の決闘の場面です。ティボルトとの決闘によってマキューシオが死に、取り乱したロミオがティボルトを殺し、キャピュレット夫人が嘆き悲しむ......という非常に緊迫感のあるシーンを、2キャストでリハーサルしていきました。

ボーン氏の細かな指導が入ったのが、ティボルトがマキューシオの剣を奪って放り投げるシーン。放り投げる位置を上手のダウンステージ(前寄り)側に変更するように伝えると、ティボルトの安村圭太が巧みに剣をすくい上げ、遠くに放り投げます。剣を落とす位置が変わるだけで、舞台上のダンサーも観客も視線が剣に集まり、一瞬にして物語がシリアスなシーンに切り替わり、劇的な効果を生み出しました。

また、もう1組のキャストのときは、 ティボルトの存在に気づく際のマキューシオ(生方隆之介)の立ち位置も修正。どこにどの向きで立ち、いつ気づいて見つめるかで、ふたりの関係性や心理的な距離感がぐっと明確になり、次の動きにつながりやすくなるのがわかります。

ふたりの決闘を見守るカーニバルダンサーやジプシーたちの演技にも、細かい指導が入ります。激怒するティボルトのまわりを走るダンサーたちに、「もっと全速力で走らないと殺されちゃうわよ!」と笑うボーン氏。

また、嘆き悲しむキャピュレット夫人のリハーサルシーンで、ほかのダンサーが入るタイミングのミスで演技を止めた奈良春夏に対して「何があってもあなたはそのまま、ドラマティックに演技を続けていいのよ」と声をかけ、彼女の表現に信頼を寄せている様子がうかがえました。

**********

足立真里亜(ジュリエット)

photo: Shoko Matsuhashi

リハーサルはトータル4時間半続きましたが、ボーン氏は何度も立ち上がり、ダンサーと一緒に動きながらアドバイスをするなど、パワフルな指導をしてくださいました。彼女による修正をひとつずつ取り入れることで、ダンサーたちの表現にもさらに深みが増したのが印象的です。

本番までの間にリハーサルを重ね、ダンサーたちの踊りはさらに磨かれていくことでしょう。

今回は3キャストに加え、マキューシオやティボルト、キャピュレット公や夫人などの組み合わせもさまざまなので、日によってはガラリと違う雰囲気になることも期待されます。

本番まであと少し! どうぞ楽しみにお待ちください。

取材・文=富永明子(編集者・ライター)

レポート 2023/11/02 あと1週間ほどで、創立60周年記念シリーズの第二弾、新制作『眠れる森の美女』の幕が開きます。初日目前の10月31日に開催した、記者や評論家を対象とした公開リハーサルおよび囲み取材の様子をレポートします!

公開リハーサルは第1幕、成人したオーロラ姫を囲んだ祝宴の場面。オーロラ姫は沖香菜子、悪の精カラボスは柄本弾、リラの精は政本絵美と、ファースト・キャストがそろいました。

冒頭の花のワルツは、大勢のダンサーたちが花カゴや花輪を手に目まぐるしくフォーメーションを変え、万華鏡のよう!

ローズ・アダージオとヴァリエーションの振付は変わらず、可憐なオーロラ姫に求婚する4人の王子(ブラウリオ・アルバレス、鳥海創、安村圭太、後藤健太朗)は互いにけん制し合いながら姫にアピールし、その関係性も楽しめます。

カラボスの登場で華やかな祝宴から一転、眠りについたオーロラ姫の運命は? 続きが気になる、見ごたえたっぷりのリハーサルとなりました。

*****

囲み取材には芸術監督の斎藤友佳理が登場。「古典バレエとして守るべき部分と新しくする部分、どのようなバランスで考えていますか?」という記者からの質問に対し、斎藤は「そのバランスほど今回難しいものはなく、今もなお苦しんでいる部分です」と打ち明けました。

芸術監督 斎藤友佳理

「『眠れる森の美女(以降『眠り』)』には、いつの時代に踊っても決して色あせない、触れてはいけない部分が私の中で明確にあります。いっぽうで、テクニック面やダンサーの体形など、時代とともに変わってきた部分もある。どこまで手を加えればよいか、ずっと悩みながら進めてきました」

斎藤の考えによると「『眠り』はバランスで成り立つもの」。オーロラ姫とデジレ王子のバランス、主役とコール・ド・バレエのバランス、装置と衣裳と踊りのバランス、そして作品全体のバランス......すべてのバランスに気を配りながら、つくり上げていったと言います。

「私のなかで絶対に変えてはいけない部分は、まずストーリーの根本の部分。それから古典バレエとしての薫りを残すこと。そして、プロローグのリラの精のヴァリエーションと、第1幕のオーロラ姫の登場にローズ・アダージョからヴァリエーション、第3幕の青い鳥とフロリナ王女などのディヴェルティスマンとグラン・パ・ド・ドゥ。それらは手を加えてはいけない確固たる部分でしたが、あとは今の時代にあわせて振付を変更しています」

今回、斎藤が大きく変更を加えたのは、リラの精の役割と第2幕です。

リラの精 政本絵美

「新制作版では、リラの精はオーロラ姫とデジレ王子、ふたりの洗礼の母という役割で、主役と同等のポジションです。リラの精は長い間、眠りについたオーロラ姫にふさわしい相手を探し続けていました。そしてたまたま100年後、彼女にぴったりの相手を見つけ出したのだと思います。ですから、リラの導きによってふたりが出会う場面は、普通に踊らせたくなかった。オーロラ姫は夢の中で王子と出会い、王子は幻影の彼女に出会う――ふたりは異なる次元にいるわけですから、絶対に触れ合わない振付にしたかったのです」

異次元のふたりが出会うには、デジレ王子が水を渡る必要があると考えた斎藤は、パノラマと呼ばれる第2幕の場面で約44メートルにもおよぶ動く背景画を制作。これはプティパによる初演時の技法でしたが、故障などのトラブルのおそれがあるため、現在はボリショイ劇場でさえ使用していないそうです。しかし、斎藤はリスクを承知でその仕掛けを施しています。

さらに今回、カラボスに男女ふたりのダンサーを配した理由についても質問があがりました。

悪の精カラボス 柄本 弾

「私はいつも、ダンサーにはカメレオンのようであってほしいと思っています。『どれが本当のあなた?』と思われるような役者にならなくてはいけないと。柄本弾は内面が成長し、今の彼には無限大の可能性を感じています。これまで、同じ公演で王子とカラボスの両方を踊ったダンサーは見たことがありませんが、彼ならできるし、やればさらに成長していくと考えました。それはダブルキャストの伝田陽美も同様です。中身の濃いダンサーであるふたりに、悪役も王子も妖精も踊ってほしいと考えました」

オーロラ姫 沖 香菜子

3人のオーロラ姫についても「それぞれのプラスの面が前に出るよう、補いながら長所を伸ばすのが私の仕事」と、愛情のこもった眼差しで語った斎藤。バレエ団員約70名のほか、子役やエキストラもあわせて総勢100名ものキャストが登場する新制作版の『眠り』の開幕まで、さらにブラッシュアップを重ねていくことでしょう。本番まであと少し! 楽しみにお待ちください。

取材・文 富永明子(サーズデイ)

Photos:Shoko Matsuhashi

レポート 2023/10/27

2023年10月20日(金)〜22日(日)、ついに世界初演を果たした東京バレエ団×演出振付家・金森穣によるグランド・バレエ『かぐや姫』全3幕。東京公演最終日(22日)の終演後、かぐや姫が月に帰るのを見送った余韻も未だしみじみ残るなか、東京バレエ団友の会クラブ・アッサンブレ会員様限定のダンサーズトークが催されました。

登場したのは初日と最終日にかぐや姫役を演じた秋山瑛と帝役の大塚卓、司会は中日に影姫を踊った金子仁美。まずは「とくに思い入れのある場面や最も考えて演じたポイントは?」の質問でトークがスタートしました。

「僕はやはり第2幕、帝が初めて舞台に現れ階段から降りてくる登場シーン。帝は幼くして即位したから、きっと大臣や従者たちのほうがずっと年上で実権もある。弱い自分を隠して威厳を保とうとする帝像をどう演じるべきか、ずいぶん悩みました。もうひとつは第3幕、かぐや姫とのパ・ド・ドゥです。あそこで彼は、自分の立場や権力を利用し始める。帝としての風格が少しずつ出てくるさまを表現したかった」(大塚)

大塚 卓(10/20、10/22 帝)

「すべての場面が大切ですけれど、まずは第1幕、初めて私が舞台の上で、かぐや姫として月を見るシーン。『月の光』のパ・ド・ドゥは、かぐやが道児に『月を見てるとなぜだか涙が出てくるの』と問いかけるような踊りです。道児は『それなら僕が月に近づけてあげる』と、大きなリフトに入っていく。かぐやはその気持ちが嬉しくて、道児に対して特別な気持ちを持ち始めるのだと私は解釈しています。

もうひとつは第3幕最後の悲しみのソロ。周りにはもう誰もいなくて、お客様の視線と照明と音楽、そして自分の心だけがそこにある。ついエモーショナルになる私に、穣さんは『感情をそのまま出してしまうと、観客は逆に感じにくくなる』と。難しかったけれど感じることの多い場面でした」(秋山)

秋山 瑛(10/20、10/22 かぐや姫)

いっぽう「リハーサルで苦労したところ」については、「当初、金森さんならではの身体の使い方に馴染めなかった」と大塚。「でも2幕の振付が始まってみると、どこかベジャール作品と通じるものを感じて、すんなり身体に入るように。帝のオリジナルキャストを任せてもらえたのだから、僕にしかできない帝を目指そうという気持ちでやりました」。

秋山も「世界初演のファーストキャスト」という初の経験に触れ、「これまでの全幕主演と違ったのは、役作りの助けになるロールモデルがいなかったこと。かぐや姫は私にとっては難しい役で、苦しみました」と明かしました。「でもダブルキャストの足立真里亜ちゃんという素晴らしいダンサーがいてくれた。そしてバレエ団のみんながたくさん相談にのってくれた。それがなかったら、私にこの役はできなかった」。

秋山の言葉を聞き、「自分のかぐや姫を模索し続けて役と向き合っていた瑛は本当にかっこよかった」と声を詰まらせた金子。「私は今回1日しか影姫を踊れなくて、すごく悔しかった。影姫は第2幕の幕開きに、もみじ降るなか独りで歩いて出てきます。彼女もまた孤独な存在で、やはり何かを背負っている。出番を前にひどく緊張していた私に、瑛が『仁美さんらしく踊ってください』って声をかけてくれて。みんなで助け合ってひとつの舞台を作り上げられることが本当に幸せです」。

金子仁美(10/21 影姫)

秋山と金子のやりとりに客席も思わずもらい泣き......しそうになったその瞬間、「達成感でいっぱいですね、僕は」と元気に語って涙を吹き飛ばしてくれた大塚。「約3年間、常に他の作品のリハーサルと並行しながらのクリエイションで、僕らが『かぐや姫』だけに全力集中できたのはこの2週間だけ。みんなで『やるぞ!』とスイッチを入れて、ここまで走ってきたんだから、僕らは自分たちを褒めなきゃダメですよ!」。帝の他に四大臣役も踊った大塚の言葉に、会場は大きな笑顔と拍手に包まれました。

秋山からは、ラストシーンについて興味深いエピソードが。「かぐや姫は自分で月に帰るのか、それともお迎えが来て連れていかれるのか。それは観る人に委ねられています。でも初日の終演後、穣さんたちからひとつアドバイスをいただいて。それは『かぐやが道児や帝に裏切られたから帰る、という印象にはならないように気をつけてほしい』ということ。そのためには1幕、2幕、そして3幕と、どういうあり方で演じるかをもう一度考えてほしいと。2回演じられたからこそ試せたことがたくさんありました」。

金子仁美(左)、秋山 瑛(中央)、大塚 卓(右)

かぐや姫が月へと昇っていく、あの美しい階段がじつは「下が透けて見えるし、けっこう揺れる」(秋山・金子)という秘話なども披露されたところで、楽しいトークはそろそろ終わりの時間に。最後は11月11日(土)に開幕が迫る新制作『眠れる森の美女』について、3人それぞれが意気込みを語ってお開きとなりました。

「斎藤友佳理監督のこだわりが細部まで詰まっていて、さりげなく見える踊りにも難しいテクニックがたくさん入っている。しっかり準備しますので、ぜひ観にいらしてください!」(大塚)

「先日バレエ団に衣裳が到着して、『わあ、こんな衣裳なんだ!』『可愛い!』『なんだろうこれは?』って(笑)、私たちもわくわくしたところです。オーロラ姫は純度の高いクラシック。かぐや姫で培ったものも生かしつつ、クラシックにきちんと戻れるようにがんばります」(秋山)

「『眠れる森の美女』は王道のクラシックでごまかしのきかない踊りばかり。日常のレッスンから気をつけて整えていく必要があるなと思っています。新しい舞台装置と衣裳で、早く舞台に立ちたい。みなさん、応援をよろしくお願いします!」(金子)

取材・文/阿部さや子

レポート 2023/10/11

全幕世界初演までいよいよ2週間を切った「かぐや姫」。10月6日(金)に行われたプレス向けの公開リハーサルで、今回初お目見えとなる第3幕が披露されました。その様子をバレエライターの齊藤希史子さんにレポートしていただきました。

「白」のカタストロフィー

新月が半月に太り、やがて満月となるように、1幕ごとに披露されてきた「かぐや姫」がこの秋、ついにその全貌を現す。2年7カ月に及んだ制作も大詰めだ。独特の高揚感をたたえる東京バレエ団のスタジオでこのほど、第3幕のリハーサル見学会が開かれた。

「OK、いきましょうか」

演出・振付の金森穣の声がスタジオに響く。ドビュッシー「ビリティスの歌」より第7曲「無名の墓」が流れる中、力なく横たわり虚空を見つめるかぐや姫・秋山瑛。しんしんと降る雪を眺めているのだろうか。姫がうつむき、眠りに落ちると、光の精たちが走り込んでくる。古典作品「ドン・キホーテ」などでおなじみの「夢の場面」だが、ここではどこかまがまがしい。初恋相手の道児・柄本弾や帝・大塚卓、4人の大臣ら、姫を取り巻く男たちが次々に現れては、光の精に絡め取られていく。

悪夢から覚めても、かぐや姫の現実は厳しい。養い親の翁に、大臣のいずれかを選んで嫁ぐように命じられる。左手の薬指を指して「結婚」を示すなど、翁役・木村和夫の古式ゆかしいマイムが、かえって新鮮に映った。いちはやく豪華な結納品を手に入れて姫の歓心を買おうと、走り去る大臣たち。

帝が登場し、かぐや姫に思いの丈をぶつける。「子供の領分」から第4曲「雪は踊っている」が使われているのは、冬の景にふさわしい。当初は構想になかったが、演者の個性に触発されて加えられたというこのパ・ド・ドゥ。孤独を分かち合いながらも縮まることのない両者の距離感を、秋山と大塚が痛切に描き出していく。帝は断腸の思いで、かぐや姫を手放す。

ところが里では、結納品を探す大臣らが竹やぶを荒らし、民の怒りを買っていた。小競り合いはやがて、太刀を振るう都人と鎌を手にした村人の全面戦争に発展する。帝の正室の影姫・沖香菜子をはじめ宮女らも駆け付ける中、なすすべもなく立ち尽くすかぐや姫......。牧歌的な原作からは想像もつかない、怒濤のごときカタストロフィー(破局)だ。

「月への帰還というSF的な大団円を、どう演出するのか」。『かぐや姫』、すなわち日本最古の小説『竹取物語』の舞台化が報じられた時から、観客の誰もが想像を巡らしてきたに違いない場面だ。本拠・Noismで数々の「劇的舞踊」を手掛けてきた金森の手腕が、ここで最大限に発揮される。本番を前に詳述は控えるが、極めて幻想的かつ切ない幕切れが用意されている、とだけ予告しておこう。「最後はこの音楽と、初めから決めていた」というピアノ独奏曲「夢想」が、物語を静かに結んでいく。かぐや姫が月へと帰り、全てが終わると、かたずをのんで見守っていたこちらも、ふと長い夢から覚めたような心地になった。

命が萌え出る春の景色から始まった「かぐや姫」。第1幕では、大海原や竹やぶの緑が輝いていた。秋を迎えた第2幕は、紅葉のように赤い装置が、道児と引き離されて宮中に送り込まれたかぐや姫の血の涙を連想させた。では第3幕は? 金森によると「白」だ。古典全幕作品に必須のバレエ・ブラン(白の場面)が、雪に託されて展開されるのである。純白は浄化の象徴だが、かぐや姫は彼女を愛する人々によって傷つけられ、とことん嘆き悲しんでいる。彼女をこの世につなぎ留めていた道児との恋さえも、淡雪のように消えてしまうのだ。21世紀のバレエ・ブランはほろ苦く、凄絶な美しさに満ちている。

白の世界で暗躍する黒衣(くろご)たちも、第3幕の白眉と言えるだろう。慟哭するかぐや姫をいざなう一方、翁のさもしい煩悩を操っているようでもある彼ら。確かにそこにいて、重要な役割を負っていながら、「いないことになっている」存在。黒衣たちこそが、影の主役なのかもしれない。登場人物の痛みを降りしきる白雪が覆い、黒衣たちの暗躍を月光が照らす......。実に日本的な様式美が、終幕を飾っている。

「かぐや姫は地球に何を残したのか」。制作中の振付家に対し、繰り返し発されてきた問いである。その度に「答えを見せるというよりは、ご覧くださる方々の中に、問い自体を残したい」と語ってきた金森。全幕初演の幕が開き、舞台上で四季が巡って物語が閉じた時、そこにはどんな問いが残るのだろうか。(敬称略)

取材・文 齊藤希史子(バレエライター)

photos: Shoko Matsuhashi

めぐろバレエ祭り 2023/08/31

バレエ好きにとっての夏の風物詩。今年も8月21日(月)〜27日(日)に、めぐろパーシモンホールにて「めぐろバレエ祭り」が開催されました。

子どもから大人まで、延べ8,000人以上が集った7日間の模様をご紹介します。

21日から23日の3日間繰り広げられたのが、東京バレエ団附属東京バレエ学校のスクールパフォーマンス。未来のダンサーを目指す生徒たちの元気いっぱいのステージはフレッシュな魅力にあふれ、客席からは大きな拍手が湧き起こっていました。

東京バレエ団のダンサーたちと身近に触れ合うことができるのも、「めぐろバレエ祭り」ならではの大きな魅力です。上野水香による「ジゼル」レッスンや、沖香菜子と秋元康臣による「セギディリヤを踊ろう」では、憧れのプリンシパルによる直々の指導に、はじめは緊張気味だった参加者の皆さんもアドバイスに熱心に耳を傾け、どんどん練習に熱が入っていきます。プロによるレッスンを受けたことはそれぞれの今後のバレエ人生にとって大切な宝物となることでしょう。

上野水香のジゼル・レッスン! より

「東京バレエ団公開レッスン」では、大ホールの舞台上がレッスンスタジオに早替わり。この後「ドン・キホーテの夢」に登場するダンサーを中心に、まずはストレッチとバーレッスン。準備運動とはいえプロのダンサーたちの動きはしなやかで美しく、普段は目にすることのできない舞台裏での姿に子どもたちも目を輝かせて見入っていました。続いては、バレエ・スタッフ木村和夫の指導のもと、ピアノの旋律に乗せて基本の型を組み合わせたステップの練習。みっちり1時間のレッスンで体がほぐれ、より美しく仕上がっていく様子を目にすることで、舞台に立つダンサーたちの日々の鍛錬を感じることができる貴重な機会でした。

公開レッスンより photo: Koujiro Yoshikawa

「めぐろバレエ祭り」恒例の「スーパーバレエMIX BON踊り」も大賑わい。小ホール中央に設けられたやぐらに、振付指導担当の宮川新大とともに艶やかな浴衣姿の上野水香がサプライズで登場すると、ファンの方々から歓声が上がりました。会場には浴衣姿の参加者もいっぱい。小林十市(モーリス・ベジャール・バレエ団 バレエマスター) が手掛けた振付は「ボレロ」のようなステップや「ジゼル」のウィリを思わせるポーズもあり、涼しい室内でのちょっとエレガントなBON踊りを、誰もが笑顔で楽しんでいました。

スーパーバレエMIX BON踊りより photo: Koujiro Yoshikawa

大ホールでは26日、27日の2日間にわたって、子どものためのバレエ「ドン・キホーテの夢」が全4回上演されました。人気演目「ドン・キホーテ」をわかりやすくアレンジした作品は、まず舞台にサンチョ・パンサと馬のロシナンテがあらわれ、登場人物をわかりやすく紹介。客席の子どもたちに語りかける場面もあり、バレエ鑑賞は初めてという方にもわかりやすく、見応えたっぷりの舞台でした。

8/27(日)11:30「ドン・キホーテの夢」より photo: Koujiro Yoshikawa

主役のキトリ&バジルを演じたのは、秋山瑛&大塚卓、涌田美紀&池本祥真、中島映理子&生方隆之介。さらに27日の最終公演では、フィナーレに柄本弾、秋元康臣、池本祥真がバジルの衣裳をつけて飛び入り参加。さらに先ほどまで「スーパーバレエMIX BON踊り」の会場にいた浴衣姿の宮川新大や金子仁美なども登場し、「いつもありがとう これからもよろしく」と書かれた大きなメッセージボードとともに華やかな幕切れとなりました。

8/27(日)15:00 フィナーレよりphoto: Koujiro Yoshikawa

毎年、楽しみにしている方が多い体験型のワークショップも連日大盛況でした。「ミニトウシューズにデコレーションしよう!」「ティアラをつくろう」などは、たくさんの子どもたちや保護者の方で満員御礼。個性が光る作品は、夏休みの素敵な思い出の品となったことでしょう。

ミニトゥシューズにデコレーションしよう! より

最終日には小ホールのロビーで「バレエ縁日」も開催されました。「海賊の花輪投げ」や「サンチョ・パンサのボーリング」には子どもたちだけでなく大人も挑戦して熱くなる光景も。「光るバルーンを作ろう!」「バレエバックチャームを作ろう!」のワークショップでは、出来上がった完成品を嬉しそうに見せ合う子どもたちの姿も印象的でした。

バレエ縁日 ワークショップより

そして「めぐろバレエ祭り」のフィナーレを飾ったのは「ダンサーズ・トーク in めぐろ」。司会をつとめるのは、金子仁美。事前にアナウンスされていた沖香菜子、秋元康臣、池本祥真、中島映理子に加えて、「ドン・キホーテの夢」の舞台を終えたばかりの秋山瑛と大塚卓も登壇。 "「ドン・キホーテの夢」は全幕ヴァージョンよりも休憩時間が短いので主役は大変"といった裏話や、7月にメルボルンで行われたオーストラリア公演で地元の方々に暖かく迎えられたことの感激、この秋にいよいよ第三幕までの全幕上演される金森穣「かぐや姫」の初演ならではの役づくりの秘話、そして11月の新制作「眠れる森の美女」についてなど、話は尽きません。コロナ禍を経てふたたび、ファンの方々の前で舞台以外の形で再会できたことの喜びと感謝、そして今後も東京バレエ団の公演を応援してください! といったそれぞれのメッセージとともに、7日間にわたった「めぐろバレエ祭り」は無事に幕を閉じました。

ダンサーズ・トーク in めぐろより photo: Koujiro Yoshikawa

左から池本祥真、金子仁美、沖香菜子、秋山瑛、秋元康臣、大塚卓、中島映理子

バレエファンはもちろん、会場の近隣にお住まいの目黒区民の皆さまなど多くの方々に親しまれてきた「めぐろバレエ祭り」。この夏もたくさんのプログラムで、めぐろは熱く盛り上がりました。50年以上にわたって目黒を拠点に活動を続けてきた東京バレエ団のこの先の公演にも、どうぞご期待ください。

文/清水井朋子

ロングインタビュー 2023/08/23

見どころが凝縮され、子どもたちが楽しめるバレエ作品として人気を博している「子どものためのバレエ『ドン・キホーテの夢』」。2021年、2022年、そして今年と、3年連続で本作の主演を務めるソリストの涌田美紀とファースト・ソリストの池本祥真が、公演への意気込みや作品の見どころを語ります。

――「子どものためのバレエ『ドン・キホーテの夢』」でペアを組まれて3年目になります。

涌田

池本

涌田

池本

涌田

―― 息がぴったり合ったお二人ですが、パートナリングは最初から上手くいっていたのでしょうか。

涌田 最初にこの「ドン・キホーテの夢」を踊ったときは、生方隆之介くんと初役同士で、お互いに手探り状態でした。その過程を経ていたことと、祥真さんはもうベテランなので(笑)、"息が合う"というよりは合わせてもらっていた感じです。今は何十回という公演を経てきて、"息が合っている"のではないかと。

池本 ちょっといいですか? 涌田さん、結構せっかちなんですよ。

涌田 それは否定しません(笑)。

池本 僕はどちらかというとのんびり屋なので、たまに僕がまだ演技をしている間に涌田さんが先に行ってしまったり、お辞儀をするときも、涌田さんのほうを見たら、僕がまだ手を差し出す前にすでにお辞儀をし始めていて......。

涌田 確かに、私が先に動き始めていることがある(笑)。

池本 もうお辞儀し出していない⁉ ちょっと待って! っていうことが今でもたまにあるので、合っていると言いきれませんが(笑)、踊りにおいてはよく合っていると思います。

涌田 これでも直せるように努力しているのですが、根本はなかなか変えられないんです。祥真さんが優しいので、合わせてくれて助かります。

池本 いえ、合わせているのではなく、最近はむしろ僕が美紀さんについていきます! と思いながら踊っています(笑)。

――「ドン・キホーテの夢」の見どころは?

涌田 まず、踊りの見せ場が縮小されていて、スピード感があるところでしょうか。幕間に20分間の休憩はありますが、それ以外はほとんど休む間もなく、踊っていきますから。

池本 体力的にはしんどいよね(笑)。

涌田 しんどい! しかも、バジルはヴァリエーションが2つですが、キトリは3つもあるので(笑)。

池本 しんどいなんて言ってすみません......。

涌田 あとは、サンチョ・パンサの語りも見どころのひとつですね。物語を知らない人でもストーリーを理解しやすい。

池本 子どもたちはもちろん、バレエを観たことがない人も楽しめるのがいいですよね。演技中は声を出してはいけないとか、知識がないと内容がわからないということはなく、気を張らないで観られますし。僕も何度か客席で観たことがあるのですが、思わず「おもろ!」と言いたくなったぐらい面白かったです。また、子ども向けではあるけれど、踊りの見せ場がたくさんあり、グラン・パ・ド・ドゥは全幕同様しっかりやるので、バレエをよく観られる方にも楽しんでいただけると思います。

「ドン・キホーテの夢」より photo: Hidemi Seto

――最後に、お互いにリクエストしたいことがあれば教えてください。

涌田 私は何回も確認をお願いしますって言っても、これからも嫌がらないで稽古に付き合ってください(笑)。

池本 わかりました。僕からは全然ないですよ。お辞儀はゆっくり、とか?(笑) 基本的に、もう美紀さんにはついてきます。

取材・文/鈴木啓子(ライター)

東京バレエ団子どものためのバレエ

「ドン・キホーテの夢」

8月26日(土) 11:30開演

めぐろパーシモンホール・大ホール

キトリ:涌田美紀

バジル:池本祥真

ロングインタビュー 2023/08/14 7月9日、ハンブルク・バレエ団による、第48回〈ニジンスキー・ガラ〉がハンブルク国立歌劇場で上演されました。同公演は、バレエ団が毎シーズン最後に開催している"ハンブルク・バレエ週間" (Ballet Tage)のダンス・フェスティバルのフィナーレを飾るイベント。今年は東京バレエ団が招待され、プリンシパルの柄本弾とファースト・ソリストの伝田陽美がモーリス・ベジャール振付の『バクチⅢ』を披露。大舞台に臨んだ二人が公演の様子を振り返ります。

――ジョン・ノイマイヤーさんから柄本さんに出演のオファーがあったそうですね。

柄本弾 今年3月にノイマイヤーさんが公演で来日したときに、バレエ団に「出演してもらいたい」と言ってくださったそうです。みんな最初は社交辞令だと思っていたようですが(笑)、話は立ち消えることなく、4月末に出演が決まりました。伝田さんが聞いたのはその1カ月あとぐらい?

伝田陽美 そうですね。私は『ジゼル』が終わった頃に言われました。7月のオーストラリア公演に向けて海外に荷物を発送した後で、必要なものをすべて送ってしまったかもしれない! と焦ったのでよく覚えています(笑)。

柄本 (斎藤)友佳理さんと作品を選んだあと、伝田さんとペアを組むことが決まったんですよね。誰が何を踊るのか、そもそも誰がゲストなのかもわからない状態で、作品選びが難航しまして......。素晴らしい舞台で踊らせていただくからには、個性を出せて、なおかつ長めの作品がいいのではないかという話になり、友佳理さんが伝田さんの『バクチⅢ』を高く評価されていたこともあって、『バクチⅢ』に決まりました。

――『バクチⅢ』では初共演ですね。

伝田 昨年7月に宮川(新大)さんと一度踊らせていただき、弾さんと踊るのは今回が初めてで。合わせ始めた頃は若干違うところもあったんですけど、とても上手にサポートしてくださったのですぐに慣れました。

柄本 僕も『バクチⅢ』は昨年初めて踊りました。パートナーの(上野)水香さんが過去に何回も踊られていたので、僕が水香さんの世界に入っていく感じで作っていったのですが、伝田さんと新大は互いに初めてで、イチから作るという過程を経ていた。同じ振付であっても、作り込んでいく工程が異なったり、ニュアンスが微妙に違ったりしたので、そのあたりを踏まえてすり合わせていきました。

ハンブルク・バレエ団第48回〈ニジンスキーガラ〉 「バクチⅢ」より

photo: Kiran West

――ハンブルクの舞台で踊られていかがでしたか。

伝田 実はゲネプロが終わったあと不安しか残らなくて......。日本では、場当たりをして、位置を確認して、照明チェックして、という工程があるのに対し、向こうはほぼ確認なしでいきなり「はい、どうぞ!」って。『バクチⅢ』の冒頭、舞台中央でペアで踊ったあと互いに左右に移動し、再び中央に戻ってくるという部分があるんですけど、東京バレエ団とはリノリウムの引き方が違ったり目印となるライトがなかったので、戻りながら「真ん中ってどこだっけ?」と位置がわからなくなって......(笑)。

柄本 そうそう(笑)。ほかにも戸惑うところがあり、ゲネプロはボロボロでした。本番当日も舞台上で確認する時間もなく、「とりあえずやるしかないよね」ってふたりで腹をくくって。でも、ゲネプロで失敗したぶん修正できたので、本番はそこまで悪い出来ではなかったと思います。もっといい踊りをお見せしたかったという思いはありますけど、お客さまが盛り上がってくださったのでよかったです。海外はノリがいいと言いますか、とにかく騒いでくれる(笑)。

伝田 「フォ~ッ!」っていう叫び声が飛び交う感じで、もはやブラボーなどの言葉ではなかったです(笑)。

柄本 以前、先輩方から「海外は観る文化が育っているからこそ、盛り上がるときはいいけど、ダメなときは拍手すらもらえないほどシビアに評価される」と聞いていたので、不安もあったのですが、喜びもひとしおでしたね。

ハンブルク・バレエ団第48回〈ニジンスキーガラ〉 「バクチⅢ」カーテンコールより

photo: Kiran West

――滞在中、特に印象深かったことは?

柄本 ゲネプロのあとにノイマイヤーさんが僕たちを『ゴースト・ライト』の公演と、コレクションハウスに招待してくださったことは忘れられない思い出です。膨大な数のコレクションを見せていただいたのですが、その中に佐々木(忠次)さんとのツーショットの写真が飾ってあって、とても感慨深いものがありました。

伝田 壁一面に日本関連の書籍などの資料や写真などが置かれていて、日本のことを本当によく研究されていらっしゃると思いました。

柄本 東京バレエ団の年史や桜沢エリカさんが描かれた佐々木さんの漫画など、東京バレエ団関連のものがたくさん置かれていて、それだけノイマイヤーさんと東京バレエ団の関係が深いということ、昔からの繋がりを大切にしてくださっていることを改めて実感することができました。

伝田 もうひとつ印象深かったことといえば、現地の人たちがとにかく親切だったことですね。私たち、英語を話せないので(笑)、いろいろ助けていただいて。ハンブルクの劇場内がものすごく広いうえにややこしいと聞いてはいたんですけど、想像以上にややこしくて。毎回近くにいる人にジェスチャーで「スタジオはどこですか?」と尋ねると、「カモン!」と言ってその場所まで連れて行ってくださったんです。しかも尋ねた人、全員が」。

柄本 ハンブルク・バレエ団の菅井円加さんや(加藤)あゆみちゃんも施設内を案内してくれたり、休み時間に観光案内までしてくれたりして、お世話になりっぱなしでした。バレエ関係者はもちろん、街の人も親切にしてくださり、みなさんの助けがなかったら僕らは何もすることができなかったですし、いいパフォーマンスにもつながらなかったので、ハンブルクのみなさんに心から感謝したいです。

ハンブルク・バレエ団第48回〈ニジンスキーガラ〉 カーテンコールより

photo: Kiran West

取材・文:鈴木啓子(ライター)

海外ツアーレポート 2023/07/25

VIDEO

7月22日最終公演のカーテンコール

オーストラリア、メルボルンのアーツ・センター州立劇場における東京バレエ団「ジゼル」全11回公演(7月14日~22日)は、既報の通り、初日から会場での喝采と現地メディアの絶賛評が続き、連日多くの観客が詰めかけましたが、最終日の7月22日昼・夜公演は完売の盛況。最後の夜公演では団員、スタッフ全員が舞台にあがってメルボルンのお客様に別れを告げ、大歓声のスタンディングオベーションを受けて幕を降ろしました。

そのオーストラリアのメディア評の抜粋をここにご紹介いたします。

「精度と洗練はプレミアム級であった。東京バレエ団は、愛され続けるロマンティックの古典『ジゼル』で大歓迎のオーストラリア・デビューを飾った。

愛おしいほどに優しく、繊細なジゼルを演じた秋山瑛は、観る者をほれぼれさせる。愛されるキャラクターを巧みに表現しながら、超絶技巧の踊りを見せつけた。第1幕のヴァリエーションでの秋山のまばゆいばかりの演技は圧巻だ。表情豊かに踊る、非の打ちどころのない秋山の狂気のシーンは、可憐な乙女の悲劇の真に迫り、いっそう胸を引き裂かれる。(略)秋元はアルブレヒトのソロを最大限に活用し、彼の能力の深さをスリリングに披露する。キレのあるエレガントなアントルシャとパーカッシブなカブリオールが特徴的だ。秋山と秋元は、天にも昇るようなウィリに囲まれながら、繊細に調整された最後のパ・ド・ドゥで、愛の切なさと悲しみを引き出す。ソロも素晴らしいが、2人の共演は誠に素晴らしい。

東京バレエ団の初のオーストラリア公演は、地元のダンス愛好家にとって画期的な出来事だ。『ジゼル』のその豊かさに感嘆した後は、東京バレエ団が(そう遠くない将来に)再びオーストラリアを訪れることを願うばかりだ。」

≫https://simonparrismaninchair.com/2023/07/15/the-tokyo-ballet-giselle-review-melbourne/

「オーストラリア初上陸の東京バレエ団が『ジゼル』を完璧に演じた。

傑出した主役たちもさることながら、『ジゼル』の真の主役は、第2幕の白い、長いチュチュに身を包んだ24人のダンサーで構成されるコール・ド・バレエだ。コール・ド・バレエはまるでアメーバのように動き、ダンサーたちは淀みない精確な演技でひとつの生命体として流れていく。 伝田陽美が完璧に踊るウィリの女王ミルタに導かれながら、コール・ド・バレエは一丸となり、生き、呼吸をする。彼女は巣を統率する女王蜂のように、完璧な統率力と精確さで動く。(略)その他、第1幕の農民のパ・ド・ユイットは圧巻。 特に男性ダンサーたちは、美しい技巧的な動きだけでなく、めったに観られないほどの素晴らしいユニゾンを披露する。 彼らとパートナーを組む4人の女性ダンサーも同様に絶妙で、息がぴたり合い、古典の型の絵画的な美しさというものを見せてくれた。

大げさなジェスチャーはさておき、『ジゼル』は、主役たちが完璧なダンスで描くロマンティックな愛を観るだけでも価値がある。 特に秋山のジゼルの表現は、バレエ団の揺るぎない緻密さと同様、並外れている。 このような水準の高い国際的なカンパニーを自国の劇場で鑑賞できる時代に感謝したい。国際的な芸術の交流は実に感動的だ。」

≫https://classicmelbourne.com.au/the-tokyo-ballet-giselle/

「悲嘆に暮れるジゼルの恋人を取り囲む、見事なユニゾンと軽やかな揺らぎを実現して、東京バレエ団の徹底した鍛錬の成果を発揮する。」

≫https://jaunbaba.com/romeo-and-juliet-by-bell-shakespeare-giselle-by-the-tokyo-ballet-away-at-theatre-works/?feed_id=25207&_unique_id=64b21a4da2e19

「『ジゼル』の見どころは、何といってもコール・ド・バレエの精確さと技術だ。それを目撃できたことは、誠に幸運なことだ。東京バレエ団の細部へのこだわりは息をのむほどで、感情を揺さぶられる。」

≫https://theblurb.com.au/wp/giselle-the-tokyo-ballet-ballet-review/

「この夜、ジゼル役の秋山瑛は見事だった。表情豊かな顔立ち、軽やかなジャンプ、重力をものともしないハイ・エクステンション、安定した美しいパンシェ、亡霊のような腕。彼女は、第1幕では子供のように疑うことを知らず、第2幕では温かく寛容だった。

ボリショイで訓練された秋元康臣は、あらゆる点で彼女にふさわしかった。ダブル・カブリオール、アントルシャ・シスなど、技術的な要求を鮮やかに軽々とこなした。秋元のジャンプはとても軽くて柔らかく、時にはパートナーよりも宙に浮いているようにさえ見えた。パ・ド・ドゥのトレードマークである長いリフトのタイミングは完璧で、秋山はまさに上空に浮いているかのようだった。秋山が持ち上げられ、揺さぶられ、地上に降ろされるまでの間、彼女の重力も、お互いのストレスも一切感じられないのだ。二人の創り出す静寂に、観客全員が息をのんだ。

冷酷なウィリの女王役の伝田陽美は、百合の花を槍のように振り回しながら、まるで氷上を滑っているかように板を駆け抜け、その脚は、余りの速さにかすんで見えるほどだ。彼女の冷たさは、ジゼルの穏やかな性格と効果的なコントラストをなした。コール・ド・バレエは ― バレエの成功には絶対に欠かせない ― 完璧だった。 無表情で容赦なく、ときに微動だにせぬ精確なラインを作り、ときに風に吹かれる霧のように渦を巻いてうねりながら、冷徹にヒラリオン(岡崎隼也)を死に追いやった。しかもその間ずっと、彼女たちのポワントは全く無音のままに。そしてこのバレエ特有の、肩と首の垂れたラインを完璧にとらえ、悲しみを背負ったようにわずかに前傾している。冷たい照明に逆光で照らされると、透けるような衣装の彼女たちは、透明に見えるほどだ。この物語が生まれた霧に包まれた世界は、夜の光は月だけで、鐘の音でしか時間を知ることができず、森の暗がりには恐ろしいものが隠れている、そんな世界が容易に想像できた。」

≫https://www.danceaustralia.com.au/reviews/review-tokyo-ballet-s-giselle

≫https://www.artshub.com.au/news/reviews/ballet-review-giselle-arts-centre-melbourne-2648999/

2023年7月19日

≫https://www.australianstage.com.au/2023/07/19/reviews/melbourne/giselle-%7C-the-tokyo-ballet.html

7月22日最終公演のカーテンコール photo: Ayano Tomozawa