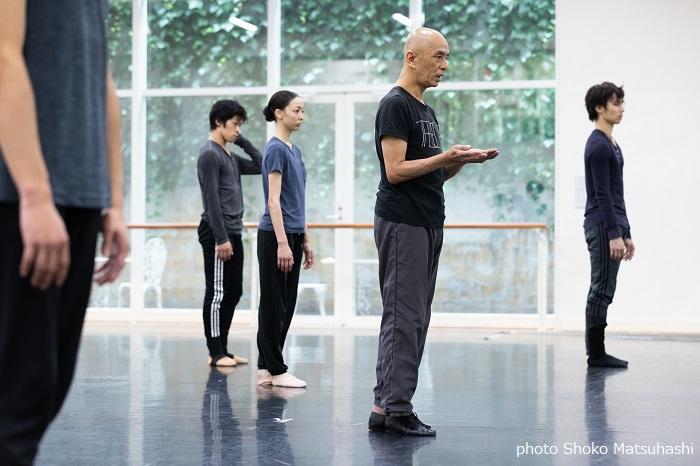

勅使川原三郎氏の新作『雲のなごり』(世界初演)のリハーサルの佳境を迎えた東京バレエ団。10月11日、記者や評論家を招いての公開リハーサルと記者懇親会を実施しました。その様子をレポートします。

左から秋元康臣、柄本弾、佐東利穂子氏(KARAS)、三雲友里加

10月上旬に海外から帰国、8月以来中断していた稽古を再開した勅使川原氏。世界初演の幕が開くまで2週間あまり、「いまは作品の土台となるところをつくっていますが、そこがとても大事であり、いちばん面白いところでもあります」と語り、稽古に入ります。

リハーサルを見守る勅使川原氏

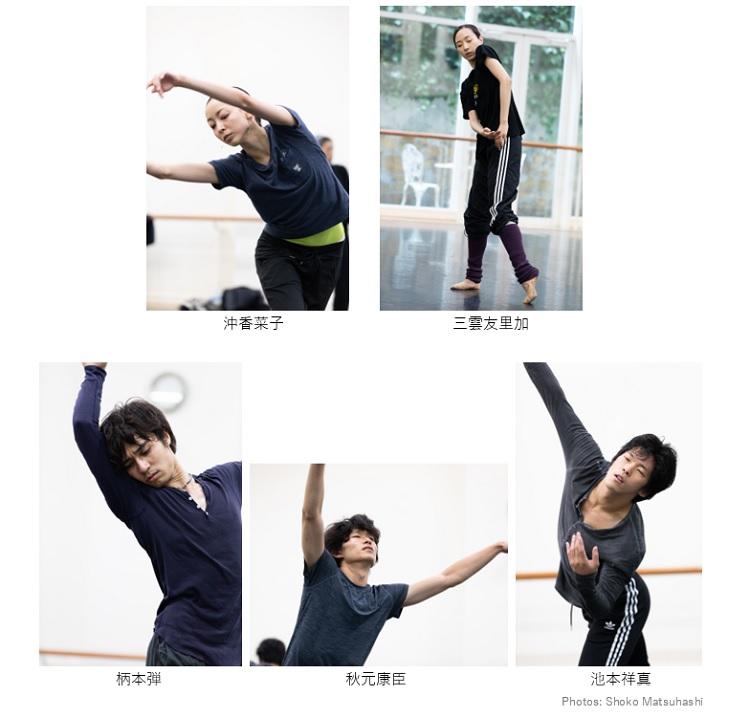

出演は、沖香菜子、三雲友里加、柄本弾、秋元康臣、池本祥真の5人と、演出助手も務める佐東利穂子氏(KARAS)の6人。この作品のために勅使川原氏が選んだ音楽、武満徹の『地平線のドーリア』(1966)と『ノスタルジア-アンドレイ・タルコフスキーの追憶に-』(1987)の響きに満たされたスタジオで、ダンサーたちはひたすら、作品の「要素」となる動きを身体に染み込ませるべく、身体を研ぎ澄ませます。

沖香菜子

池本祥真

三雲を指導する勅使川原氏

公開リハーサルに続けて行われた記者懇親会冒頭、創立55周年記念委嘱作品として、初めて日本人振付家による新作の上演が実現することに触れた芸術監督・斎藤友佳理の言葉を受け、「こういった機会をいただき、とても嬉しい。よく海外のアーティストから、『なぜ日本のカンパニーに振付けないのか』と言われていました」と思いを明かした勅使川原氏。

「創作をするとき、まるで身体のために音楽があるように感じます。きちんと向き合い、あるいは深くその音楽を愛さなければ、また身体的に交わらなければ、その音楽を使うことはならないという気持ちがありますが、いつか、武満さんの『地平線のドーリア』で作品を創りたいと思っていました」とも。藤原定家の歌「夕暮れはいずれの雲のなごりとてはなたちばなに風の吹くらむ」に想を得たことにも触れ、「夕日が暮れるときの、時間を超えたその最後に残る花の香り──。それは匂いという現象を受け取った知覚ではなく、なごりという感覚が残るということ、と感じたのです」。

左から柄本弾、秋元康臣、沖香菜子、佐東利穂子氏(KARAS)

スタジオでは、「星の運行のように」「光の反射のような」と、はっとさせられるような言葉を投げかけ、ダンサーたちを指導する勅使川原氏。音に対する反応の仕方、強度、また緩めることの重要性など、繰り返し説いていく姿は実に印象的。

「彼らとのやりとりの中で、"問い"こそが答えになることがあり、その"問い"をきちんとしなければならないということを学んでいます。彼らの身体が徐々に変化していくことが、面白い。分厚い本の、一頁一頁を読み進んでいくような日々です」

皆をリードしていた佐東氏も、「(勅使川原氏演出の)オペラ『魔笛』で一緒だった人もいるけれど、毎回、関わる人たちによって、また音楽によって、作品がどうなるかはまったく未知と感じています。公演まで残された時間はあまりないけれど、一日一日、得ることは多いと思っています」と笑顔に。

佐東利穂子氏(KARAS)、勅使川原三郎氏、斎藤友佳理(東京バレエ団芸術監督)

ダンサーたちも、「新しい世界にどれだけ入っていけるか、これは挑戦だと思っています」(沖)などと意欲的。本番ではきっと、それぞれが、これまでと全く異なる新たな一面を見せるはず。世界初演の舞台、どうぞご期待ください。

左から秋元康臣、佐東利穂子氏(KARAS)、勅使川原三郎氏、斎藤友佳理、柄本弾、沖香菜子

去る8月30日、NHK Eテレ「旅するゴガク」の出演者発表記者会見が都内某所で開催されました。

この番組は「"旅"を楽しみながら"言葉"も身につけたい!」というコンセプトのもと、"旅人"が外国で様々な経験を重ねながら語学を学んでいく、NHKの人気番組です。

この秋放送のシリーズでは、東京バレエ団プリンシパルの柄本弾がフランス語の旅人をつとめることが決定! バレエ団の公演ではパリ・オペラ座に主演した経験がある柄本ですが、旅としてフランスを回るのは初めてのこと。会見では収録中の思い出話などをタップリお話させていただきました。

左から柄本弾、シシド・カフカさん、小関裕太さん

会見にはスペイン語担当のシシド・カフカさん(ドラムボーカリスト)、イタリア語担当の小関裕太さん(俳優)も出席。それぞれのユニークなエピソードを披露しました。

イタリアのシチリア島を旅したのは小関裕太さん。映画「ゴッド・ファーザー」の舞台となった土地に大きな感銘を受けたそうです。旅の中で最も苦戦したのが「女の子を誘ってバルで飲み物を飲む」という難しい!?ミッションで、言葉がなかなか通じなくて悪戦苦闘したとのこと。番組ではリアルにうろたえる、チャーミングな小関さんの姿がみられそうです。

シシド・カフカさんが旅したのはアルゼンチン。海外で生活した経験もあるシシドさんですが、今回は改めてスペイン語やアルゼンチンの魅力を発見したとのこと。中でもチョリパン(チョリソーをはさんだパン)が非常に印象に残っているそうで、食べ物を通じたコミュニケーションについてのエピソードに花がさきました。

会見中に笑顔をみせる柄本

抜群の運動神経を誇る柄本は番組でラグビーやバスクダンスなどにも挑戦。番組のスタッフの方も驚くほどのキレのあるプレーを披露したとのこと。その他にもカスレやサンドイッチ作りなどにも挑戦した柄本はフランスの美味しい食べ物もしっかり堪能してきました。収録中は「ジェ・ファン」(お腹が空いた)を連発しているそうなので、放送をご覧になる方はぜひチェックしてみてください。

そして会見に出席した記者からフランス語の勉強方法についての質問が。柄本おすすめ!?の方法はひたすらノートに"書く"、と"声に出して読んでみる"といういたってシンプルなもの。これからフランス語を勉強される方には参考になるかも・・・しれません。

最後はそろってフォトセッション

バレエの興味のある方も、そうでない方も、ぜひこの番組を通じてフランス、そして柄本弾の魅力に触れていただければ幸いです。初回放送は10月3日(木)、ぜひご覧ください!

NHK Eテレ「旅するフランス語」

毎週木曜 23:30~23:55放送

初回放送:10月3日(木)

会見の最後にはこんなサービスショットも

東京バレエ団が10月に初演する勅使川原三郎振付『雲のなごり』(新作世界初演)。世界が注目する意欲作に向けて、東京バレエ団のスタジオでは着々と準備がすすんでいます。本日はある日のリハーサルの様子を加藤智子さん(フリーライター)のレポートでご紹介します。ぜひご一読ください。

________________________________________

東京バレエ団による勅使川原三郎振付作品世界初演にむけて、勅使川原氏のリハーサルが進んでいる。稽古がスタートして間もない7月下旬、本作に出演するダンサーたちが取り組んでいたのは、彼のダンス・メソッドのワークショップ。その模様をレポートする。

冒頭、「では、昨日までやってきたエレメント、要素をやってください。一日一日、少しずつ積み重ねていきましょう。まずは、身体を空にして、反応するプロセスを大切にして──」と、穏やかにダンサーたちを導く勅使川原氏。ダンサーたちは、この新作のために選ばれた武満徹の音楽に耳を傾け、身体を委ねるようにして、静かに、緩やかに動き始める。

リハーサルを指導する勅使川原三郎氏(中央)

「創作における、これは初期段階ですが、僕にとってはとても大事なことで、創作の、全体の50%くらいを占める。それくらいの価値をもっていることです」と後日のインタビューで明かした勅使川原氏。「クラシック・バレエの振付は動きの組み合わせですが、私が考えている振付というのはそうではなく、動きがどのように現れてくるか、ということが大事。このとき、身体がどういう質感、状態になるか、ということがとても重要で、それによって動きの現れ方が変わってくる。音楽によっても身体の状態は変わってくるのです」。

共演のKARAS・佐東利穂子氏。動きをもって、皆を勅使川原氏の世界へといざなうかのよう。

繰り返し流される武満の音楽は、「地平線のドーリア」(1966)、「ノスタルジア」(1987)──。「音楽を聴くことによって、学ぶことができる。どうしたい、ではなく、自然に"させられる"。音楽と調和すること。音の質感を捉えて」「動きを創る、のではなく、時を待つ、風が吹いてくるのを待つようにして」──

1時間、2時間と、休憩なしに続けられるリハーサルの間、ずっと、勅使川原氏は彼らに言葉をかけ続ける。

「自然は、直線だけで出来ているわけではないでしょう。すべてには"ねじれ"がある。螺旋がある。大小さまざまなカーブがある。それが自然なんです」

秋元康臣(左)、勅使川原三郎氏(右)

ひたすら動き続ける中で、無意識の中で、ふと、何かを掴んだり、気づいたりする。そんな瞬間が、少しずつ、また確実に、重ねられているようだ。

取材・文:加藤智子(フリーライター)

ポーランド、オーストリア、イタリアの5都市をめぐり、どの地でも熱く迎えられたこの夏の〈第34次海外公演〉。先だってお届けしたウィーン国立歌劇場公演につづいて、イタリアの舞台芸術の殿堂ミラノ・スカラ座、古代ローマ遺跡を舞台に設えたカラカラ野外劇場、そして東京バレエ団として初めてその地を踏んだポーランドのウッチ歌劇場公演の現地批評を抜粋でご紹介します。

ミラノ・スカラ座「春の祭典」カーテンコール photo: Marco Brescia and Rudy Amisano/Teatro alla Scala

【イタリア、ミラノ・スカラ座】

●グラミラノ Gramilano 2019年7月22日東京バレエ団がイタリア・ツアーの一環として、9年ぶりにミラノに戻ってきた。4日間の滞在で、カンパニー「最大のヒット」を含む2演目を見せた。バランシンの「セレナーデ」、キリアンの「ドリーム・タイム」、ベジャールの「春の祭典」のトリプル・ビルと、ベジャールの「ザ・カブキ」。

「セレナーデ」は、「カスタ・ディーヴァ」〔きよらかな女神よ、ノルマより〕を思わせる神秘的な冒頭から、ダンサーたちが繊細に、滑らかに集合するシークエンス、そして極めてしなやかなポール・ドゥ・ブラまで、目を見張る美しさだ。17人のダンサーがグループとなって幾何学を織りなす冒頭は、きわめてバランシン的なアプローチであり、それが最後まで貫かれるのだが、アンサンブルが絶え間なく流動的にフォルムを形成し、再形成するたびに、景色が速やかに立ち現われ、消えていく。最小の動きでも、多くのダンサーが同じ動きをとることで、その効果は増幅される──女性ダンサーの、力強く曲げられた腕が優しく解かれていったり、脚が5番から6番のポジションへ移動されるとき──その増幅が、かすかな動きを魅力的に、そして力強くもさせているのだ。

上野水香がまだ見事に踊っているのを観られたのは光栄だった。Angel役(主役)の彼女は大胆不敵だった。他の女性のメインロールを踊った川島麻実子と将来が楽しみなセカンド・ソリスト中川美雪も印象的。秋元康臣とワルツを踊った川島は神秘的であったし、秋元も魅力溢れるダンサーだ。バランシンが最後に描いた場面、バックステージから対角線に差す光の矢を追うようにAngelが高々とリフトされる光景は、たとえ予期していても、背筋に震えを走らせる。

ポール・マーフィー指揮、スカラ座アカデミー・オーケストラにより演奏されたチャイコフスキーの至福の30分の作品「弦楽セレナード」は、今月、先に上演された「眠れる森の美女」でスカラ座のメインの管弦楽団が演奏した弛んだ音に比べ、より引き締まり、ニュアンス豊かな心地よいものであった。

イリ・キリアンが1983年に創作した「ドリーム・タイム」は、ネザーランド・ダンス・シアターのために武満徹のオーケストラ作品に振付けられた。キリアンに招かれてオーストラリアを訪問した武満は、そこで見た原住民のダンサー、歌手、語り部に、大いに霊感を受けた。背景幕にひっかかれたようなシンプルな部族的な縞模様など、ジョン・マクファーレンの美術は今でもモダンだ。要求度の高い動きを、3人の女性と2人の男性たちがトリオ、デュエット、ソロで踊るのだが、東京バレエ団のダンサーたちは素晴らしかった。明白な愛の瞬間であっても、死の深い闇がまとわりついているのだ。

モーリス・ベジャールの「春の祭典」を再び観ることができたのは大変嬉しかった。東京バレエ団は同作品を堂々と演じるだけのスタミナと見事な技術を備えていた。「どうかこのバレエが、あらゆる絵画的な技巧から解き放たれ、肉体の深淵における男と女の結合、天と地の融合、春のように永遠に続く生と死の讃歌とならんことを!」とベジャールは言っている。

ベジャール作品のすべてが不朽であるとは思わないが、しかし「春の祭典」はその主題通り、不滅である。動物的な動き――鹿の頭突き、警戒するミーアキャット、猫のようにトタン屋根の上で四つ足で飛び跳ねたり──それらすべてがダンスの動きとなる。男性ダンサーたちが力ずくのジャンプで対角線に舞台からはけていくのは、奇しくも「セレナーデ」のエンディングを思わせた。生贄役の樋口祐輝は素晴らしかった。二人のリーダー役では、メキシコ人ダンサーのブラウリオ・アルバレスの個性がひときわ際立っていた(彼は「セレナーデ」でも非常に良かった)。

ローマ カラカラ野外劇場「春の祭典」 photo: Giulia Guccione/TOR

【イタリア、ローマ カラカラ野外劇場】

●テアトリオンライン Teatrionline ファビアーナ・ラポーニ著 2019年6月30日19世紀クラシックバレエにおける清澄な動きから、民族音楽風のリズムが盛り上げるモダンバレエの振付、さらには、20世紀の傑作のほとんど原始的ともいえるダンスにいたるまで、東京バレエ団は、技術と表現の高みを究めた驚異的な実力を示した。

6月26日。その晩、ローマ歌劇場サマーシーズンの一環として、カラカラ帝大浴場跡というすばらしいロケーションで催された日本のバレエ団の公演が、ほぼ完璧に近い舞台によって観客を陶酔させた。あらゆる面にいきわたった彼らの技量の多彩さこそは、世界でますます高まっている人気の理由でもある。

ダンサーたちは、身についた技で、いともやすやすと、なんの苦もなく体を動かしているかのように見える。どんな種類のステップも、どんなシンメトリカルなラインも、きわめて自然にこなし、それでいて動きはあくまでも優美。しかも表現力やエネルギーを決してないがしろにすることはない。モーリス・ベジャールが東京バレエ団に彼のいくつかの傑作バレエを「独占的」に上演する権利を与えたのは偶然ではないことがうなずける。その東京バレエ団が、大浴場跡でのデビュー公演から5年を経て、再びローマの観客を魅了するために帰ってきた。

東京バレエ団創設50周年にあたる2014年のデビュー公演では、ベジャール作品のみによるプログラムが組まれていたが、今回はより多彩な演目が用意された。そして公演では、どのようなレパートリーにおいても、その精神を裏切ることなく演じきる技量の高さが際立った。

今回のプログラムの心臓であり、奉献でもある、ストラヴィンスキーの音楽(録音)とベジャールの振付(バランシンによれば、最高の振付)による驚異の「春の祭典」は、ほとんど野性的ともいえる、始原の世界と原始時代への賛歌である。踊り手は二つの集団に分けられ、最初は男たちが、つづいて女たちが出会い、対峙し、最後の融合の場ではそれぞれ生贄の男と女が選ばれる。

ダンサーたちの動きは大きくしなやかで、本能を解き放ったかのように野性的だが、常に優雅さを失うことなく、春の永遠の回帰を言祝ぐために二人の生贄が和合することを示す。

この傑作に比類のない完成度で挑んだ日本のバレエ団は、息もつかせぬスピードで肉体をもつれ合わせながら、このうえなく官能的な戦いを展開する。東京バレエ団はこの作品をすでに5年前にローマの観客に披露しているが、そのできばえは今回も変わらず、圧巻である。

ローマ、カラカラ野外劇場「ラ・バヤデール」より"影の王国" photo: Yasuko Kageyama/TOR

この夜の前半は、「ラ・バヤデール」第3幕、「影の王国」のすばらしい舞台で幕を開けた。ニキヤとソロル、二人のソリストがパ・ド・ドゥを優雅に踊る一方で、バレエ団全員の振付の完成度や、まるで幻影を見るかのように完璧な動きは、信じられないほど見事にきまっていた。ミリ単位の精度で揃った彼らの動きは一体となって、息を呑むほどの純粋きわまりないラインを描き出した。

プログラムの中央に置かれたフェリックス・ブラスカ振付の「タムタム」もまた、驚嘆の一語に尽きる。ダンサーたちは、舞台上で音楽家が奏でる魅惑的な部族のリズムにその鼓動を合わせる。

東京バレエ団は、どのような種類の芸術上の要求に対しても、また、高度な西洋や東洋の傑作のどのような振付に対しても、比類なく完璧なスタイルで応えることのできるバレエ団であり、さらにそれが、個々のソリストの力量もさることながら、何よりもバレエ団としての驚異的なエネルギーから生まれるものであることを証明してみせた。

互いにきわめて異なる3作品は、このバレエ団の多彩なレパートリーと技量の高さをまざまざと実感させるもの。

東京バレエ団は、東洋趣味に陥ることなく、旋律美にあふれる音楽の絨毯に乗せて抽象的な解釈をほどこした。

カラカラ帝大浴場跡での公演は、まちがいなく、どこよりも魅力的な舞台となった。というのも、交錯する光に照らし出された廃虚が、(楽譜とも振付とも調和する)唯一無二の存在感を示したからである。

公演は大成功。次回が待たれる。

【ポーランド、ウッチ歌劇場】

●カレイドスコープ Kalejdoskop マグダレナ・サシン著 2019年7月1日日本の若者のグループがパーティーをしている-ヘビメタのリズム、タブレット端末、携帯電話。しかしそこには若者らしい覇気が感じられない。その中の一人が、唐突に侍の刀を見つける。その時、日本の伝統的な音楽が流れ始め、主人公は過去へとタイムスリップをする・・・このようにして始まるのが、東京バレエ団の「ザ・カブキ」である。

日本の伝統演劇である歌舞伎をもとに作られたこの舞台は、桜咲く国(訳注:日本の別称)の伝統と文化を感じられるものである。ウッチ・バレエフェスティバルにこのプログラムが選ばれたのは偶然ではなかった-本年は日本とポーランドの国交樹立100周年、そして東京バレエ団の創立55周年という年であり、この演目の上演回数は200回に上る。「ザ・カブキ」を以て、第25回となるウッチ国立歌劇場でのフェスティバルは幕を下ろしたのであった。

「ザ・カブキ」は非常に洗練され、美しい作品である。この作品の鑑賞は、かつての日本への小旅行そのもの。貴族の女性たちが身にまとった色とりどりの着物の美しさ、主演ダンサーたちのぱきっとした化粧-これは隈取りというもので、演者の顔つきを誇張なまでに強調する歌舞伎に特徴的な化粧法である-そのすべてが観客の心を捉える。現実的な脚本は、一見面白みがなく、安っぽくさえ思われるが、それもが歌舞伎の伝統に結びついているのである。現代的な要素はといえば、日本の国旗がグラフィックデザインにより形を変えていたことであった。

歴史における大半の期間、歌舞伎の舞台で女性が演じることはできず、女形は男性が行っていた。東京バレエ団では、それは当てはまらない。踊り手たちは男性も女性も非常に技術が高く、自身を思いのままに表現している。特に目を引いたのは第二幕の浪人の群の踊りである。舞台上のモノトーンが、彼らの鋭さを際立たせる。歌舞伎の中で動きを止めたポーズ(所謂「見得」)を表現として使い、これにより主人公の感情や個性を表現する。この見得をバレエの技術と組み合わせた時、秀逸な効果が生まれる。踊り手が舞台の上で生きた絵画を描いているようで、それが観客の記憶に長く残る。その印象を、日本の伝統音楽と20世紀の前衛の流れを合わせた音楽がさらに強める。この作品の作者である故・黛敏郎は日本の特に優れた作曲家として名が挙げられている。

【関連記事】

■〈第34次海外公演〉公演評①ウィーン国立歌劇場公演

■〈第34次海外公演〉ウィーン国立歌劇場公演「ザ・カブキ」大盛況開幕!

■東京バレエ団創立55周年 記者会見レポート

■東京バレエ団 第34次海外公演 ─ ポーランド、オーストリア、イタリア ─ 詳細決定

東京バレエ団では「ポワント基金」を設けております。これは、女性ダンサーたちが着用するポワントをバレエ団から支給することでダンサーたちの経済的な負担を減らし、さらに充実した舞台とするために2012年からはじまった試みです。

欧州のバレエ団の多くは国立(または州立)のため、ダンサーたちはバレエ団から一定数のポワント(トウシューズ)が支給されます。ただ、公的機関からの援助が乏しい日本ではそのような補助が難しく、1足数千円~1万円をこえるポワントの購入費用は、バレエダンサーたちの大きな負担になっています。そのため、東京バレエ団では「ポワント基金」を設け、皆様からお寄せいただいたご寄付でダンサーたちにポワントを支給しています。

8月15日、全国公演の合間をぬって、スタジオで今年度のポワントがダンサーたちに支給されました。女性ダンサーにとっては自らの分身、身体の一部ともいえるほど大切なものだけに、みな心からの笑顔でポワントを受け取り、抱きしめている姿がありました。

皆さまからのご支援にダンサー、スタッフ一同心より感謝申し上げます。今後もより良い舞台をお贈りできるよう精進してまいりますので、引き続き東京バレエ団にあたたかいご支援をたまわりますよう、心よりお願い申し上げます。

ダンサーを代表し、上野水香からのコメント

「女性ダンサーにとってかけがえのないポワント、ポワントは1足ごとにすべて違いますから、何足も試し履きをし、選び抜いたものをさらに時間をかけて加工し、足に馴染ませます。それだけ時間をかけても、ハードな作品では1回で履きつぶしてしまうこともあるため、皆様からいただくポワントは私たちにとって大きな支えになっています。ご支援への感謝の気持ちをこめ、これからも良い踊りでお応えしたいと思います。」

【これまでの支給実績】

2012年度 396足 (募集期間2012年4月~2013年3月)

2013年度 406足 (募集期間2013年4月~2014年3月)

2014年度 640足 (募集期間2014年4月~2015年3月)

2015年度 540足 (募集期間2015年4月~2016年3月)

2016年度 533足 (募集期間2016年4月~2017年3月)

2017年度 524足 (募集期間2017年4月~2018年3月)

※毎年5,000円以上ご寄付いただいた方で、ご住所をお知らせくださった方には年次報告書をお送りしております。

東京バレエ団は近年、ブルメイステル版「白鳥の湖」や「海賊」など古典の大作を制作、上演し、大きな成功を収めました。2019年12月には、いよいよチャイコフスキーの三大バレエの一つ、「くるみ割り人形」の新制作に37年ぶりに着手します。

東京バレエ団は今年、創立55年記念シリーズを展開しておりますが、この「くるみ割り人形」では登場人物・キャラクターの衣裳や舞台装置を全面的に新調し、1年を締め括るハイライトとして皆様を楽しい夢の世界へご案内するとともに、日本を代表するバレエ団としてさらなる飛躍をめざします。

つきましては皆様とご一緒に素晴らしい舞台を作り上げられればと存じます。皆様のご協力をお待ちしております。

現在進行中のニュープロダクション「くるみ割り人形」の装置画と衣裳画

6月下旬からスタートした東京バレエ団の〈第34次海外公演〉は、このたびポーランド、イタリア、オーストリアの3か国5都市11公演に及ぶ約一か月の旅程を無事、終了しました。各地で盛況を続けた公演の中でも、「日本オーストリア友好150周年」の一環として、30年ぶり3度目の出演となったウィーン国立歌劇場公演は、地元のテレビ局や新聞が多く取り上げ、3日間がソールド・アウトとなる大盛況でした。その公演の批評を地元の有力4紙から抜粋してお届けします。

photo:Alexey Semenov

●プレッセ紙 Die Presse テレーゼ・シュタイニンガー著 2019年7月4日

ベジャールの「カブキ」 かつての日本そしてヨーッロッパの美学

ウィーン国立歌劇場。東京バレエ団が今でも素晴らしい1986年のクリエイションを上演。

「女性ダンサーがトウシューズでアラベスクをするとき、手は強く曲がり、頭は斜めに傾いている。また着物を着たシーンでは動きの自由が制約されるが、二つの美学が互いに融合しあっている。黛敏郎の音楽は、尺八と琴の音が主流で、その響きは耳に麻酔をかけられたようになる。ストーリーはヨーロッパ人には混乱するように思えるが、クラシックバレエとの結びつきにより全く違う美学が身近に感じられたことが、この公演の素晴らしさでもあった。

ソリストの上野水香と柄本弾のテクニックは素晴らしいが、その他のダンサーの動きも、バレエのしなやかな動きに見慣れている目には、非情に強いアクセントと力強い踊り、特に最後のシーンで47人のダンサーが厳格なフォーメーションで戦いの動きや儀式的自害を思わせる踊りは圧巻である。」

●スタンダード紙 Der Standard ヘルムート・プレープスト著 2019年7月4日

侍の復讐

「日本の豪華な衣装で、日本の文化のアイデンティティが西洋の美学と踊りの中に見出される。特に最後のシーンでは、日本の国旗の日の丸が大きく舞台に映し出される。

東京バレエ団はベジャールの思いを継承し、素晴らしい舞台を展開している。音楽は黛敏郎で、かなりの編成のオーケストラはテープであるが、大変に印象深い。ダンサーは柄本弾や説得力のあるバレリーナの上野水香が光っていた。」

●クローネン・ツァイトゥング紙(クローネン新聞)Kronen Zeitung

カールハインツ・ローシッツ著 2019年7月4日

ウィーン国立歌劇場:

東京バレエ団がモーリス・ベジャールの「ザ・カブキ」で客演

日本の歴史の絵巻

「ウィーン国立歌劇場はリング通りに開場して今年で150周年を祝う。そしてオーストリアと日本の友好が1869年に始まり同じく150周年という記念の年に、東京バレエ団がモーリス・ベジャールの「ザ・カブキ」でウィーンに客演している。(最後の公演は今日7月4日) 見る価値あり!

歓声とブラボーの嵐であった。東京バレエ団は1986年に著名な振付家モーリス・ベジャールの「ザ・カブキ」を東京で初演し、その半年後にはウィーンでも最初の上演が行われた。

今回は再演ということになるが、日本の18世紀以来の劇場の様式が多く取り入れられ、それがベジャールの(絵巻の)ファンタジーとなり、君主を失った47人の浪人の物語が展開される。政治的やり取りから、復讐の殺害、そして自害へと進む。黛敏郎の音楽は情景をよく描写しベジャールの緻密さをも表現している。

素晴らしく、緊張感のある"生きた絵巻"である。大変に印象深いキャストで21の役の全てが素晴らしいが、特に主役の由良之助を演じた柄本弾、秋元康臣、そして宮川新大、上野水香が挙げられる。コール・ド・バレエは素晴らしい群舞であった。」

●ヴィ―ナー・ツァイトゥング紙(ウィーン新聞) Wiener Zeitung

リッタ・ルードゥレ著 2019年7月4日

東京バレエ団がウィーン国立歌劇場で

モーリス・ベジャールの伝統豊かな振付「ザ・カブキ」で客演

エキゾチックな冒険

「柄本はこの二つの役を、もう何年も前から踊っているが、様式的にも、ベジャールと日本の伝統的動きを結び合わせていて、ヨーロッパと日本の連結役を果たしている。ほとんど舞台に出ずっぱりであるが、最後に熱狂的な賞賛を浴びたのは当然であった。ベジャールは、日本のダンサーのソロやパ・ド・ドゥの振付に何の困難もなく見事に成し遂げている。女性ダンサーたちの、時にトウシューズで爪先立った動きは、愛らしく舞台を飾り、伝統的な化粧が彼女たちの華奢な顔を陶器の人形のように見せていた。9つのシーンで語られる歴史は複雑で、日本の音楽は耳になじみがなく、歌もジェスチャーもその意味が分かりにくいが、しかしながら、「ザ・カブキ」を体験することは、色彩豊かでエキゾチックな冒険である。

最後のカーテンコールは、満席の観客の感動を伝えていた。」

※関連記事

〈第34次海外公演〉舞台公演評② ミラノ・スカラ座、ローマ・カラカラ野外劇場、ウッチ歌劇場公演

〈第34次海外公演〉ウィーン国立歌劇場公演「ザ・カブキ」大盛況開幕!→

東京バレエ団創立55周年 記者会見レポート→

東京バレエ団 第34次海外公演 ─ ポーランド、オーストリア、イタリア ─ 詳細決定→

2019年7月2日、ウィーン国立歌劇場「ザ・カブキ」カーテンコール

東京バレエ団はただいま創立55周年記念事業、文化庁「国際芸術交流支援事業 海外公演」の一環として、3か国5都市で計11回の公演を行う〈第34次海外公演─ポーランド、イタリア、オーストリア〉のため渡欧中です。6月19日に日本を出発し、初上陸のポーランド、ウッチでの2回公演(6月22日、23日)と、古代ローマの浴場の遺跡を舞台にしつらえたローマのカラカラ野外劇場での公演(6月26日)を、連日スタンディングオベーションが続く成功裡に終え、この7月2日、いよいよ世界最高峰の歌劇場であるウィーン国立歌劇場での3回公演の初日に臨みました。

ウィーン国立歌劇場での演目は、現代バレエの巨匠振付家、モーリス・ベジャールが東京バレエ団のために創作したオリジナル作品「ザ・カブキ」。東京バレエ団はこれまでにも1986年、1989年と2回同歌劇場に出演しており、今回はじつに30年ぶりの帰還です。2019年が「日本-オーストリア友好150周年」という節目の年に当たることから出演依頼があり、今回の公演が実現しました。ウィーン国立歌劇場の数百年の歴史の中でも、歌劇場が外来のバレエ団を招聘して公演を行うのはたいへん珍しく、今世紀に入ってから招聘されたのは東京バレエ団のみです。

ミラノ・スカラ座と並ぶ欧州の舞台芸術の殿堂、ウィーン国立歌劇場には世界中から観客が集まり、年間ぎっしりとスケジュールが詰まっているオペラ公演はつねに満員です。そのようなウィーン国立歌劇場が、シーズンオフの7月~8月の期間に、貸劇場として劇場の使用を希望する団体に有料で貸し出すことはあっても、歌劇場自体がその主催公演として他団体を招聘すること自体が珍しいことなのです。

「ザ・カブキ」のチケットは全3回公演がソールドアウト(客席数は1,709)。当日のキャンセル待ち、立ち見券を求める人々が早くからチケット売り場に並びはじめ、劇場には当日券についての問い合わせがひっきりなしに寄せられました。オペラの殿堂である同歌劇場において長らくバレエが脚光を浴びることはありませんでしたが、元パリ・オペラ座バレエ団エトワールのマニュエル・ルグリが2010年に芸術監督に就任して以来、確実にバレエ公演の認知度があがり、今では平均入場率が99.5パーセントという驚異的な数字をたたきだしているとのことです。

満員の客席が見守る中、19時を少しまわって舞台の幕があがりました。第1幕が終了した時点ですでに長い拍手があり、第2幕終了後には熱狂的なスタンディングオベーションが巻き起って、ダンサーたちは何度もカーテンコールに登場。歌劇場の広報スタッフも「ここまでカーテンコールが続くのは珍しいことです! 大成功です!」と話していました。

芸術監督の斎藤友佳理にとって今回の公演は特別な思い入れがあり、「30年前は『ラ・シルフィード』の主演としてたったこの劇場に、今度は芸術監督として戻ってこられたことを非常に感慨深く思います。私自身がダンサーだったとき、ウィーンの公演から非常に多くのことを学びました。今回ダンサーたちが少しでも多くのことを学び、成長してくれることを願っています」と語りました。栄えある公演の主役をつとめた柄本弾は定評ある由良之助を力強く踊りきり、ひときわ大きな喝采をあびました。ヒロインの顔世御前を演じた上野水香は「この歴史ある美しい劇場で踊れるのはダンサーとして本当に幸せなこと」と喜びをかみしめていました。オーストリア最大の新聞、クローネンツァイトゥング紙の記者は「東京バレエ団は非常に有名なバレエ団ですから、ウィーンでも多くの方が公演を楽しみにしていました。もっと頻繁にウィーンにきてほしいものです! 民間でこれだけのことをやってのけるとは信じられないことです」と語っていました。

今回の東京バレエ団の公演は現地メディアからも注目を集めており、ORF(オーストリア放送協会)をはじめ、クローネンツァイトゥング紙、ディープレッセ紙、スタンダード紙、ヴィーナー・ツァイトングなどの現地大手のテレビ、新聞、WEBサイトからこぞって記者たちが取材に訪れ、ドイツやイタリアなど近隣諸国のジャーナリストも来場するなど、その注目の高さを感じさせました。そのほかにもハインツ・フィッシャー氏(元オーストリア大統領)、小井沼紀芳氏(在オーストリア日本大使)、クリストフ・ラートシュテッター氏(ウィーン・フォルクスオーパー事務局長)らがかけつけ、ウィーン国立バレエ団でプリンシパルとして活躍している橋本清香、木本全優の両氏も来場。日本からもNHK、新聞、雑誌が取材に訪れるなど、会場は華やいだ雰囲気に包まれました。

東京バレエ団はこのあと2回、ウィーンで公演を終えたのちにジェノヴァのネルヴィ国際フェスティバルに参加、そしてツアーの最後はミラノ・スカラ座でミックス・プログラムを2回、「ザ・カブキ」を2回、計4回の公演で長いツアーの幕を閉じることになります。このツアー全体が終わった時点で、東京バレエ団の海外公演は32か国155都市、通算775回の公演を達成することになります。

去る6月7日(金)に開催された横浜DeNAベイスターズと埼玉西武ライオンズの日本生命セ・パ交流戦の始球式に沖香菜子が登板しました。

始球式の前にA.ラミレス監督と

横浜市出身の沖は小学生の時から熱烈なベイスターズファンで、ファンクラブに入会し、沖縄で行われる春季キャンプまで応援に行くほど。今回はご縁があり、交流戦の始球式への登坂という名誉な機会をいただきました。

室内練習場で好調なピッチングをみせる沖

当日は雨の影響により20分遅れで試合開始。その2分前に場内のセンター大型ビジョンで沖が紹介され、

マウンドへあがった沖が柔軟な身体を活かし、足を高くあげると場内からはどよめきがおきました。そのまま腕を大きくふりかぶると球は大きく弧を描いてキャッチャーミットの中へ。直前の練習に付き合ってくださったスタッフの方からは「ノーバウンドでマウンドまで届く投球ができる女性は稀です!」とお褒めの言葉をいただきました。

沖はこの日に備えて、同じくベイスターズファンの後藤健太朗と休みの日に河原で練習をしていたそう。無事に始球式を終えた沖は満面の笑顔で客席へ戻り、この日はベイスターズの選手の皆さんに大きな声援を贈っていました。

大役を終えて満面の笑顔の沖

去る5月31日~6月1日にかけ、モスクワ(ロシア)でグローバル・バレエホリデーという公演が初めて開催されました。ボリショイ・バレエ、モスクワ音楽劇場バレエなどのロシアを代表するバレエ団に加え、ベルリン国立バレエ団、ウィーン国立バレエ団など、世界各地からバレエ団を代表する13名のダンサーたちが集い、初夏のモスクワを華やかに彩りました。東京バレエ団からは上野水香が出演。その様子を写真とともにレポートします。

今回上野がペアを組んだのはモスクワ音楽劇場バレエのジョージ・スミレフスキーさん。長身の美しいラインを誇る、カンパニーを代表するプリンシパルの一人です。上野とは「黒鳥のパ・ド・ドゥ」と「グラン・パ・クラシック」、そして「眠れる森の美女」のパ・ド・ドゥの一部を踊りました。

パートナーのジョージ・スミレフスキーさんと

上野にとっては「グラン・パ・クラシック」は初めて挑戦する作品。"前から挑戦してみたい!"と思っていた作品なだけに、踊れる喜びをかみしめていた上野。日本にいる間は秋元康臣とともにリハーサルをしていたそうで、"とにかくリハーサルが楽しかった!"と充実した笑顔をのぞかせました。本番の感想はというと、"野外という、いつも踊っている劇場とは異なる独特の雰囲気でしたが、相手のサポートも万全で集中して舞台にのぞむことができました"とにっこり。

今回は野外の特設ステージということもあり、演出にはプロジェクション・マッピングが取り入れられていたとのこと。なんと踊っているダンサーの背景幕に、リアルタイムで撮影されたダンサーのアップの映像が大写しになっていました。上野自身は"踊っているときは全く気が付かなかった(笑)"そうで、応援にかけつけた斎藤友佳理(東京バレエ団芸術監督)の息子さんからの話と写真をみて、初めて気が付いたそうです。

公演の2日目にはニコライ・ツィスカリーゼ(元ボリショイ・バレエ プリンシパル、現ワガノワ・バレエ・アカデミー校長)によるマスタークラスがあり、ゲストダンサーたちも参加。ちなみにこの日は観客も参加可能なバーレッスン体験コーナーまで設けられ、会場も盛り上がっていたそうです!

写真左より、上野水香、マリア・アイシュヴァルト、ミハイル・カニスキン、ニコライ・ツィスカリーゼ、ルシア・ラカッラ、デニス・ロジキン、大川航矢(敬称略)

そして今回はグローバル・バレエホリデーの名に相応しく、「眠れる森の美女」をスペシャルヴァージョンで上演。終幕のグラン・パ・ド・ドゥを細かくパートごとにわけ、出演ダンサーたちがリレーのように踊りついでいったそうです。上野はアダージオの一場面を担当。こちらもスミレフスキーさんの盤石のサポートでしっかり踊りきることができました。

写真左が上野水香とジョージ・スミレフスキー。右はルシア・ラカッラとデニス・ロジキン

海外のガラ公演には何度も出演した経験のある上野ですが、"今回は開放的な雰囲気の中で、お客様の反応も温かく、自然を感じながらのびのびと楽しんで踊ることができました!"と確かな手ごたえを感じた様子。6月末にはローマのカラカラ野外劇場での公演も控えているだけに、良い刺激となったようです。東京バレエ団の第34次海外公演、開幕はまもなくです!

上野の他に、寺田翠さん、大川航矢さん(ともにノヴォシビルスク・オペラ・バレエ劇場)という2名の日本人ダンサーも出演していました。

ボリショイ劇場の前で。柄本弾、秋山瑛、宮川新大審査員を務め...

今週金曜日から後半の公演が始まる「ロミオとジュリエット」は、...

新緑がまぶしい連休明け、東京バレエ団では5月24日から開演す...

あと1週間ほどで、創立60周年記念シリーズの第二弾、新制作『...

2023年10月20日(金)〜22日(日)、ついに世界初演を...

全幕世界初演までいよいよ2週間を切った「かぐや姫」。10月...

バレエ好きにとっての夏の風物詩。今年も8月21日(月)〜27...

見どころが凝縮され、子どもたちが楽しめるバレエ作品として人気...

7月9日、ハンブルク・バレエ団による、第48回〈ニジンスキー...

7月22日最終公演のカーテンコール オ...