東京バレエ団では本年9月にローラン・プティ振付「アルルの女」を初演します。これを上演するにあたり、ルイジ・ボニーノ、ジリアン・ウィッティンガムを振付指導に迎え、5/15(月)~5/31(水)にかけて最初のリハーサルを行っています。

本作のバレエ団初演キャストに選ばれたのは、これまでにも数々のプティ作品を経験している上野水香、昨年のプリンシパル昇進以降、舞台ごとに大きな成長をとげている川島麻実子、そして近年男性ソリスト陣の大黒柱としてますます存在感を増している柄本弾の3名。

また、本番で上野はロベルト・ボッレと組んで踊りますが、今回のリハーサルでは秋元康臣がその代わりをつとめています。

本ブログでは5/23(火)に実施した公開リハーサルとプレス向けの記者懇親会の様子をご紹介します。

写真左より 柄本弾、川島麻実子、上野水香、ルイジ・ボニーノ、斎藤友佳理、ジリアン・ウィッティンガム

写真左より 柄本弾、川島麻実子、上野水香、ルイジ・ボニーノ、斎藤友佳理、ジリアン・ウィッティンガム

まずはボニーノ氏から『アルルの女』の作品について説明。

「普通、プティ作品は、とても劇的でありながらどこかユーモアものぞくのですが、『アルルの女』にはそれがありません。内面を深くえぐる、受け入れがたいほどの苦しみを描く作品とも言えます。なぜなら、人間のとても辛い瞬間を描いているからです。人生そのものであり、愛であり、そして目の前の人を愛せないでいるという苦しみ。感情がまさにリアルに描かれているのです」

続いてジリアン氏からも挨拶があり、プティ作品との出会い、これまでのボニーノ氏との仕事をふりかえりながら、東京バレエ団の印象について尋ねられると、

「東京バレエ団は皆が私の言うことをよく受け入れてくれるので、とても仕事がしやすいカンパニーです。一番驚いたことはスタジオが静かなこと(笑)。他のカンパニーはもっとうるさいですよ(笑)」

会場内が和やかな笑いにつつまれたところでボニーノ氏からもウィッティンガム氏に同意するコメントが飛び出しました。どうやら東京バレエ団はとても"控えめな"カンパニーのようです。

そして、芸術監督の斎藤友佳理より、『アルルの女』の上演が決まったいきさつを話しました。斎藤とプティ作品の出会い、そしてダンサーたちへの熱い想い。

「私は常々、ダンサーたちには"女優"になってほしいと思っています。この作品をとおしていつかではなく"今"変わってほしいと願っています。

ルイジさんはダンサーたちのことをとても愛してくれます。ルイジさんが作品の内面、心理、そして求めるものを語ってくださっているのを聞いて、私をはじめダンサーたちは全員泣きました。

そして、主役の男性を生かすも殺すも女性次第。表面的な演技だけではダメなのです」

と、すかさずボニーノ氏からは

「ぜひ僕と友佳理で第3キャストとして踊ろう!」という提案が!

会場がひとしきり笑いにつつまれたのち、主演ダンサー3名から一言ずつ挨拶しました。

上野水香はプティとの思い出のエピソードを披露。

「レッスンでグランジャンプをしているとき、プティさんに、スタジオから端から端までジャンプをするように言われました。そのときに<それ、その瞬間があってはならない。パとパの間に隙間があってはならない>と言われたことは特に印象に残っています。

今回、ルイジさんとは久しぶりに大きなお仕事になると思っています。私は今、心の表現ができるダンサーに変わっていかなければならない時期です。舞台を観ているお客様の胸がいっぱいになるよう、新たな気持ちで作品に取り組んでいきたいと思っています」

川島麻実子は

「新しいことに挑戦させていただけるのは大きな喜びです。9月の本番までにもっと作品のことを知りたい、踊りこみたいと思っています。自分自身に問いかけて、どこまで相手役に向き合えるのか? 毎日違う表現になってもいいと思うので、これから自分がどう変わっていけるかがこれからの課題です。先生方、作品に心から感謝しています。この作品を経験することは、きっと他の作品にも活きてくると思っています」

初役への意気込みを静かに、そして強く語りました。

柄本弾は

「目に見えない相手を想定して踊るというのはこれまでにも「ザ・カブキ」(由良之助)や「ジゼル」(アルブレヒト)でも経験してはいますが、「アルルの女」でフレデリが求める女性は舞台に全く登場しない。いない相手を求めつつ、いる相手(ヴィヴェット)を拒絶する、というその距離感がとても難しい作品です」

と、『アルルの女』ならではの表現の難しさについてコメント。

するとボニーノ氏が

「以前、別の仕事で弾と初めて会ったとき、私は<『アルルの女』が合うよ>と言ったんですよ」

と嬉しそうに語りました。そして

「今日じゃなくてもいいから、弾、麻実子に<嫌い>って言ってごらん」というアドバイスが!

ところが柄本からは

「実はちょうど昨日言ったばかりです(笑)。麻実子(川島)さんから、"嫌いって言ってみて"と言われて・・・」

すかさず斎藤とボニーノ氏が

斎藤「リアルじゃなきゃダメ! 今日のリハーサルのようにもっと心から!」

ボニーノ氏「愛される人に拒絶される辛さというのをしっかりと表現して」

と、まるでリハーサルの続きのようなかけあいになり、息のあったチームワークを印象付けました。

ボニーノ氏は5/24に名残惜しそうにバレエ団を去っていきましたが、ウィッティンガム氏による熱血指導は5/31まで続きます。ウィッティンガム氏はふたたび本番直前に来日し、作品を仕上げることになっています。

本公演では『アルルの女』に加え、イリ・キリアン振付の『小さな死』、そして今年没後10年をむかえるモーリス・ベジャールの代表作『春の祭典』を一挙上演いたします。リハーサルの様子は引き続き本ブログにてご紹介していきます。どうぞお楽しみに!

(C)Kiyonori Hasegawa

東京バレエ団「ラ・バヤデール」2017年 東京公演が迫ってまいりました!

本日より、ニキヤ役・ソロル役・ガムザッティ役のダンサー計5名によるインタビューをおとどけしていきます。

第一弾は、ガムザッティ役の伝田陽美。4月のシュツットガルト公演で初役となるガムザッティを見事つとめあげた伝田に公演のエピソードや作品への想いを熱く語ってもらいました! ぜひご一読ください!

*役作りはどのようにして進めていましたか?

まずは、歴代で踊ってきた先輩たちのビデオや、自分の好きなダンサーのDVDを観て参考にしていました。ガムザッティはともすると、意地悪に見えると思うんです。でも、それをあまり出さないようにしようと。最初は少しきつい感じに演じていたのだけれど、(斎藤)友佳理さんや(佐野)志織先生から、私の場合は、あまりやりすぎるとアクが強く見えてしまうから、凛として見せるほうが良いと言われて、注意しながらやっていました。

*シュツットガルト公演では予定が変わって、ガムザッティ役を急きょ3日間すべて踊ることになりましたね。舞台にはどのような気持ちで上がりましたか?

初日はもう本当に数時間前に言われたので、心の準備も出来ないまま舞台に出ることになったんです。でも、そこで腹をくくりました。(ニキヤ役の上野さん、ソロル役の柄本さんとは)一度もリハーサルできなかったから、失敗もするかもしれない。けれど、どこか一ヵ所、二ヵ所上手くいけばそれでいい。そうですね。"やるっきゃない"という感じでした。

*踊っているとき、踊りきったとき、どのようなことを考えていましたか? また、現地のお客さんの反応はどうでしたか?

ふだんは、けっこう緊張するほうなんですけど、その日はびっくりするくらい冷静で。落ち着いてできたのでほっとしました。もちろんまだ初日で、気は抜けない。2日目に向けての改善点がいろいろわかったので良かったです。

お客さんはすごくあったかかったですね。シュツットガルトの人たちが初めて観る作品だったので、喜んでいただけたのかなと思います。

photo:Bernd Weissbrod

*東京公演に向けて、シュツットガルトでの経験をどう活かしたいですか?

シュツットガルト公演までは、踊りはともかく、演技を練習する時間がとれなかったので、今回の東京公演に向けては、演技をもう一回見直そうと思っています。あとは、練習をしながらいろいろアイディアが出てくると思うので、その都度考えてやっていこうかなと思います。

*リハーサルなどで忙しい毎日が続くなか、気分転換のために何かしていることはありますか?

休みの日は家でゆっくり、のんびりして、身体を休めています。お風呂が好きです、 銭湯にもよく行くんですよ。

*最後に、公演を楽しみにしているお客さまへメッセージをお願いします。

踊りも物語も含めて、楽しんで観てもらえたら嬉しいです。バレエの物語に出てくる男はダメ男が多いのですが、とくにソロルは、二人の女性の間でふらふらしている優柔不断な男。でも彼は死んでも(ニキヤと)結ばれるんです! ガムザッティが一番可哀そうだと思っているので、少しでも彼女に同情していただければ嬉しいです(笑)。

東京バレエ団 新入団員紹介、第四弾をおとどけします。

最終回、第四弾は女性ダンサー2名の登場です! ぜひご一読ください!

質問内容・・・①名前の由来 ②出身 ③踊ってみたい役、作品

④東京バレエ団を志望した理由 ⑤これからの抱負

①母が琴の音色が好きだから。

②北海道 札幌市

③リハーサルを見てとても楽しそうだったので、「ドン・キホーテ」に出てみたいと思いました。

④憧れのダンサーの方がいて、私も一緒の舞台に立ってみたいと思い、東京バレエ団に応募しました。あと、古典以外の作品もたくさんレパートリーにあるので、そこも魅力でした。

⑤先輩たちの足を引っ張らないように、日々のレッスンを精一杯がんばります!!よろしくお願いします。

①彩りある人生を歩むように。

②神奈川県 逗子市

③バランシン作品

④東京バレエ学校のときから憧れていて、いつか私も東京バレエ団の舞台に立ちたいと思っていたからです。

⑤少しでも早く先輩のみなさんに追いつけるように頑張りたいです。よろしくお願い致します。

東京バレエ団 新入団員紹介、第三弾をおとどけします。

第三弾は女性ダンサー2名が登場します! ぜひご一読ください!

質問内容・・・①名前の由来 ②出身 ③踊ってみたい役、作品

④東京バレエ団を志望した理由 ⑤これからの抱負

①何事にも恵まれ、道理をわきまえた子に育つようにという思いを込めてつけたそうです。

②東京都

③「ラ・シルフィード」「ジゼル」「白鳥の湖」のようなイメージカラーが白い作品は好きです。他にもストーリー性のある「オネーギン」や「ロメオとジュリエット」も素敵だと思います。

④東京バレエ団は古典の全幕作品から現代バレエまで、多くのレパートリーを持っているので、魅力的です。また、海外の指導者、振付家、ダンサーの指導を直接受けることが出来るということや、東京文化会館を始め、地方公演、海外公演などで多くのことを学べると思いました。

⑤長年にわたり先輩たちが培ってきた歴史を大切にし、東京バレエ団の名に恥じないよう、良いところは伸ばし短所は直していくよう、自分と向き合いながら日々精進して参ります。

①「遥」には広いという意味があり、心が広い人になってほしいからだそうです。

②大分県

③「眠れる森の美女」、バランシン作品

④何度か舞台を観に行ったことがあり、昔からずっと憧れのバレエ団だったから。

⑤自分の弱いところや苦手な部分を直し、少しでも追いつけるよう努力していきたいと思います。よろしくお願いします。

東京バレエ団 新入団員紹介、第二弾をおとどけします。

第二弾から女性ダンサーたちが登場! ぜひご一読ください!

質問内容・・・①名前の由来 ②出身 ③踊ってみたい役、作品

④東京バレエ団を志望した理由 ⑤これからの抱負

瓜生 遥花(うりう はるか)

①響きと、はるかのどかなイメージが良いと思ったからだそうです。

②北海道

③「ドン・キホーテ」「ジゼル」「くるみ割り人形」

④東京バレエ団の「ドン・キホーテ」のDVDを小さい頃からずっと観ていて、いつかこんな素晴らしい作品をつくる一員となりたいと思っていたからです。

⑤素晴らしい環境で学ばせていただいていることに感謝し、地道に努力し続けたいと思います!体幹強くします!

①優しく花のように可憐な子に育ってほしいという願いを込めて名付けられました。

②神奈川県

③どんな役でも多様に踊れるようになりたいので、たくさんの作品を通して自分のステップアップに繋げていきたいです。

④海外公演を積極的に行うなど、東京バレエ団の規模の大きさやレパートリーの豊富さに惹かれて入団したいと思いました。

⑤まだまだ未熟者ですが、東京バレエ団でたくさんのことを経験し、吸収し、成長していけたらなと思います。素晴らしい環境で日々学べていることに感謝し、これからも頑張っていきたいです。

工 桃子(たくみ ももこ)

①「もも」の響きが可愛かったのと、実りのある人生を送れるように成長してほしかったからだそうです。

②熊本県

③「眠れる森の美女」

④さまざまな新しいことに挑戦している東京バレエ団が魅力的だったのと、日本に留まらず海外でも公演を行い活躍していて、憧れのバレエ団だったからです。今は、とても広いスタジオでレッスンが出来て幸せです。

⑤美しいバレエを魅せられるように、身体の使い方をもっと学びたいと思います。自分の踊りをきちんと見直して、憧れの先輩方に少しでも近づくことが出来るように頑張ります。よろしくお願い致します。

本年4月より東京バレエ団に11名の新たなメンバーが加わりました。

本日より4回に分けて、フレッシュな団員たちの素顔を紹介していきます。

第一弾は男性ダンサー3名が登場! ぜひご一読ください!

質問内容・・・①名前の由来 ②出身 ③踊ってみたい役、作品

④東京バレエ団を志望した理由 ⑤これからの抱負

① とても小さく生まれたので健康で朗らかに育ってほしいという願いを込めて名付けたそうです。

② 神奈川県

③ 「ザ・カブキ」

④ 東京バレエ学校を通じて伝統のある東京バレエ団で踊っている先輩方に憧れを持ち、自分も「ザ・カブキ」などの舞台に触れたことで、このバレエ団で多くの舞台に立ち、輝きたいと思いました。

⑤ 自分の踊りをとおして、人に感動を与えられる人間になりたいです。そのために、クラスレッスンやリハーサルで学び、感じ取ったことを自分のものにして表現していきたいと思います。ダンサーとして、人として大きくなりたいと思います。

鳥海 創(とりうみ そう)

①創造性が豊かであってほしいという願いが込められています。

②富山県

③「オネーギン」

④たくさんのレパートリーがあり、自分もそのバレエの数々に身近で携わることができると思い、入団を希望しました。

⑤日々のレッスンで基本に忠実に、自分の弱点や癖などを直して、自分の目指すダンサーに近づいていきたいです。

二村 康哉(ふたむら こうや)

①健康で幸せになってほしいという願いを込めて名付けてくれました。

②愛知県

③「ザ・カブキ」「ボレロ」「春の祭典」、ベジャール作品など

④東京バレエ団の公演を観たときにとても衝撃を受けて、自分も同じようになろうと思ったのと、東京バレエ団は唯一日本でベジャール作品を踊れるバレエ団だからです。

⑤基礎がまだ自分に足りていないので、基本から見直して克服し、自分の長所を伸ばし短所は無くしていきます。

4月29日、30日に開催された<上野の森バレエホリデイ2017>のレポート後半をお届けします。

大ホールのロビー中央には淡いピンクのランウェイが登場。「これなんだろう?」と疑問に思った方も多いのではないでしょうか?

実はコレ、新作のバレエウェアを発表するファッションショーのためのランウェイなのです。東京バレエ団からは三雲友里加、波多野渚砂、柿崎佑奈、菊池彩美、今村のぞみ、酒井伽純、大坪優花の女性ダンサー7名がモデルとして参加しました、が、もちろんただのモデルではありません! なにしろダンサーです。踊ります! それぞれ華麗な7変化をキメて会場を盛り上げました(因みに振付&演出は元東京バレエ団ソリストの長瀬直義さん!)。

実はコレ、新作のバレエウェアを発表するファッションショーのためのランウェイなのです。東京バレエ団からは三雲友里加、波多野渚砂、柿崎佑奈、菊池彩美、今村のぞみ、酒井伽純、大坪優花の女性ダンサー7名がモデルとして参加しました、が、もちろんただのモデルではありません! なにしろダンサーです。踊ります! それぞれ華麗な7変化をキメて会場を盛り上げました(因みに振付&演出は元東京バレエ団ソリストの長瀬直義さん!)。

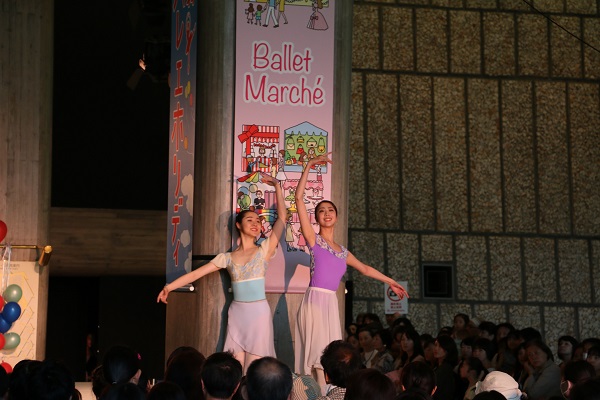

「ドン・キホーテの夢」公演の終了後は野外に舞台を移しTheTokyoBalletChoreographicProjectⅠとして、東京バレエ団のダンサーたちが創作を披露! 今回は6名のダンサーが作品を発表しました。

さまざまな振付家の作品を踊っている東京バレエ団のダンサーたちだけあって、どの作品も違った個性が光ります。トップバッターのブラウリオ・アルバレス振付「隣に歩いて」、続く木村和夫振付「ハミングバード」はどちらも女性ダンサー2人の出演による作品ですが、動きの中にドラマを感じさせるブラウリオ作品、題名どおりのたわむれる小鳥たちをイメージしたという木村作品、好対照をなす振付です。

ブラウリオ・アルバレス振付 「隣に歩いて」 出演:伝田陽美、崔美実

ブラウリオ・アルバレス振付 「隣に歩いて」 出演:伝田陽美、崔美実

木村和夫振付 「ハミング・バード」 出演:秋山瑛、足立真里亜

木村和夫振付 「ハミング・バード」 出演:秋山瑛、足立真里亜

3番目に登場したのは岡崎隼也振付「Scramble」。身体能力の高い岡崎らしい、5人のダンサーたちがシャープに舞う振付で会場はさらに盛り上がります。次の岡本壮太振付「The Door」では1組の男女の関係を机や椅子といった小道具もつかって効果的に描き出しました。

岡崎隼也振付「Scramble」出演:伝田陽美、金子仁美、崔美実、岸本秀雄、井福俊太郎、岡本壮太

岡崎隼也振付「Scramble」出演:伝田陽美、金子仁美、崔美実、岸本秀雄、井福俊太郎、岡本壮太

そして「On D Echo」を振付けたのは竹本悠一郎。"鬼太鼓"を意味するタイトルどおりの男性2人による力強い踊りです。トリを飾った安楽葵振付「カフェイン」では男性ダンサー5人が惜しげもなくテクニックを魅せ、まるでコンサート会場のような盛り上がりに!

竹本悠一郎振付 「On D Echo」 出演:竹本悠一郎、井福俊太郎

竹本悠一郎振付 「On D Echo」 出演:竹本悠一郎、井福俊太郎

安楽葵振付 「カフェイン」 出演:高橋慈生、安楽葵、中村瑛人、樋口祐輝、山本達史

安楽葵振付 「カフェイン」 出演:高橋慈生、安楽葵、中村瑛人、樋口祐輝、山本達史

東京バレエ団の<The Tokyo Ballet Choreographic Project>はまだはじまったばかり。次のプロジェクトⅡでは会場をめぐろパーシモンホールに移し、<バレエ・コンサート>の一部としてふたたび作品を披露します。進化を続ける東京バレエ団に引き続きご注目ください!

・・・こうして<上野の森バレエホリデイ2017>は無事に幕を下ろしました。<上野の森バレエホリデイ>は来年も開催されますので、今回ご来場いただけなかった方、また2018年の春、上野の森でお会いしましょう!

レポート前半はこちら>>

去る4月29日(土祝)、4月30日(日)、東京文化会館、および近隣の施設にて<上野の森バレエホリデイ2017>が初開催され、東京バレエ団が「ドン・キホーテの夢」公演をはじめ様々なイベントに出演し、会場を盛り上げました。

今回はなんと2日間で31,200名(フラッシュ・モブをのぞく)もの方がご来場されるというビッグ・イベントに!

東京文化会館大ホールロビーも<上野の森バレエホリデイ>特別仕様に変身しました

東京文化会館大ホールロビーも<上野の森バレエホリデイ>特別仕様に変身しました

まずは両日ともフラッシュ・モブで開幕。29日はサプライズ企画ということで具体的な内容は発表せず、時間と場所だけをお知らせしていましたが、ふたをあけてみると開始前から続々と人が集まり、終わるころには500名強もの人だかりが!

東京バレエ団からは渡辺理恵、柄本弾、2名のプリンシパルをはじめ17名のダンサーが参加。東京バレエ学校の生徒たちとともに爽やかなパフォーマンスで道行く人々を魅了しました。30日には噂を聞きつけた方々が開始前からカメラをもってスタンバイ。ダンサーたちも衣裳を一部変更し、さらにパワーアップした内容で公園内は大いに盛り上がりました。

そして子どものための「ドン・キホーテの夢」を東京文化会館ではじめて上演。公演に関連し、前日のリハーサルと30日のクラスレッスンを特別に公開!

公開リハーサルには定員を大幅に上回る方からご応募いただきました。また、クラスレッスンには想定をはるかに上回る1,400名もの方がお見えになり。予定を変更して文化会館の4階席までフル稼働するほどの大盛況!スタッフ一同、お客様の関心の高さを改めて感じました。

今回は「ドン・キホーテの夢」の上演にあたってロシア・バレエ界のレジェンド、ウラジーミル・ワシーリエフ氏が来日し、特別に指導にあたりました。

氏のアイデアにより、第1幕では主役を囲む群舞のダンサーたちが掛け声を出す演出が取り入れられ、そのほかにも第2幕のキトリのヴァリエーションにあわせて周囲のダンサーが同じ身振りで盛りあげるなど、さらにスケールアップした舞台で客席は大いに沸きました。また、"子どものためのバレエ"ならではの演出としてサンチョ・パンサ役のダンサーが語り部をつとめ、馬のロシナンテが登場します。今回はなんとワシーリエフ氏は自ら馬(ロシナンテ)の声も担当! あまりにも本物の馬の鳴き声にそっくりだったため、気が付かなったお客様も多数いらっしゃったようです。

ドン・キホーテが新たな旅から戻ってくるまで、この作品はしばらくお休みをいただきます。次回のドン・キホーテの物語にどうぞご期待ください!

4月7日(金)、東京バレエ団にとって第32次海外公演となるシュツットガルト州立劇場で初日の幕があがりました。今回の演目はナタリア・マカロワ版『ラ・バヤデール』。「シュツットガルトは、クランコに育まれた"バレエの町。"そこでアカデミックな基礎が問われる古典作品を上演するのは、バレエ団にとっても私にとっても、大きな挑戦でした」と斎藤友佳理芸術監督。久々の海外での古典全幕上演であり、『ラ・バヤデール』の初めての国外上演でもあります。

座席数1,404席のシュツットガルト州立劇場は3日間とも早々にソールド・アウトとなり、観客の関心の高さを物語っています。開演前から活気づくフォワイエの観客の中には、「わざわざスイスから東京バレエ団を見るために夫婦で来ました! 私は東京バレエ団を見るのは2回目なのですが、妻に見せたいと思って一緒に来ました。チケットを取るのもなかなか大変で。毎年来てほしい!」「東京バレエ団は前回の『ザ・カブキ』も見ましたよ。素晴らしかった」といった方から、「ふだんは現代的な作品の方が好きなのですが、『ラ・バヤデール』を見たことがないのでぜひ見たいと思って来ました」という方までさまざま。

この作品はシュツットガルト・バレエ団のレパートリーにないということもあり、幕が上がるや異国情緒の漂う舞台、主演を務める上野水香と柄本弾の演技に見入っていく観客の様子が印象的でした。また、当初出演予定だった奈良春夏が足を痛めたため、2日目にガムザッティ役デビューの予定だった伝田陽美が急きょ出演。上野、柄本と合わせる時間もほとんどと取れなかったのですが、歌劇場関係者から「後で聞いてびっくりしました。とてもそのようなアクシデントがあったとは思えないくらい素晴らしかった」と言わしめたほど、立派にガムザッティ役を務めあげました。

第2幕、ナタリア・マカロワが「他のバレエ団を指導する際は、東京バレエ団の群舞の写真を「完璧」のお手本として見せている」という十八番の《影の王国》では、一糸乱れぬコール・ド・バレエに喝采が贈られ、拍手がなかなか鳴りやみません。第3幕の冒頭には、地元ジョン・クランコ・バレエ学校の卒業生でもある宮川新大が初役ながら素晴らしいブロンズ・アイドルを披露。彼にも大きな拍手が贈られました。最後の幕が降りるや、馬蹄形の客席を天井桟敷まで埋め尽くした超満員の観客から怒涛のような拍手と歓声が上がり、カーテンコールが繰り返され、劇場全体が大喝采に包まれて初日の幕が下りました。また、幕間に2階フォワイエで行われた出演者によるサイン会にも、興奮した様子の観客が多く詰め寄せていました。

公演終了の舞台上ではシュツットガルト・バレエ団芸術監督のリード・アンダーソン氏より「素晴らしい舞台でした。また皆さんをお迎え出来て大変嬉しいです」という労いの言葉があり、バレエマスターで次期監督のタマシュ・デートリッヒ氏もあたたかく歓迎してくださいました。シュツットガルトまで駆けつけ、前日から舞台の最終仕上げを手伝ってくださった振付指導のオルガ・エヴレイノフ氏もダンサーたちを労いつつ、さっそく翌日に向けてアドバイス。

主演の大役を終えた上野水香は、「今回は急なキャスト変更があり、演技の絡みに少しドキドキしましたが、シュツットガルトの劇場はお客様の距離も近くて、緊張感というよりもとてもあたたかい雰囲気があって踊りに入りやすいんです」と、笑顔を見せていました。斎藤芸術監督も「本番が始まるまでは生きた心地がしませんでしたが、ダンサーたちを信じて送りだしました。本番では気持ちを一つにして、しっかり応えてくれたと思います。また、故佐々木忠次代表がクランコ氏と築き上げた信頼関係があってこそ、今日の公演までつながっていると思うと、身が引き締まる思いでした。私自身も『オネーギン』を踊った時からリードさんはよく存じ上げていますし、これからもこの親密な関係を大事にしていきたいと願っています。」とほっとした様子を見せていました。

シュツットガルト州立劇場はオペラ、演劇、バレエを包括する総合劇場ですが、日本でもおなじみのシュツットガルト・バレエ団の本拠地です。故ジョン・クランコが1961年にバレエ団の芸術監督となる以前はオペラの観客が中心だったそうですが、彼の着任以後は、熱心にレクチャーやデモンストレーションを行い、観客を育てる努力を惜しまず重ねてきました。現在も、すべての公演でプレトークを行い、毎シーズン必ず、小さな劇場で観客に近い距離でリハーサルを見せる〈ビハインド・ザ・シーン〉を企画するなどその遺志が引き継がれています。こうしてシュツットガルトには熱心な観客が育ち、彼らは古典作品、クランコ作品、コンテンポラリー、新作などの演目の種類に関わらずつねに劇場に足を運び、サポートを惜しまないのだそうです。この4~5年は全シーズンのチケットセールスは97~8%とほぼソールド・アウトが続くほどの人気を誇っており、いまや定期会員になるのも難しく、会員権はほとんど家族に遺贈されていくのだとか。

東京バレエ団にとって、1973年に初めて招聘されて以来、今回が10回目の訪問となります。シュツットガルトの観客にとって東京バレエ団の認知度は高く、昨年2016/17年シーズン・ラインナップが発表されるや、公演についてかなりの問い合わせが来たそうです。州立劇場では公演日の2か月前にチケット販売が開始されますが、その直後に50~60%の予約が入り、一般発売後1週間~10日でチケットが売り切れたのだとか。「東京バレエ団がいかにクオリティーの高いバレエ団ということは、観客もよく知っています。その素晴らしいバレエ団が、今までシュツットガルトで観る機会のなかった古典バレエの名作を上演する。この相乗効果によって、また大きな期待を呼んだのだと思います。チケットが売れるのはとても早かったですよ!」と、劇場広報のヴィヴィアン・アーノルド氏は語ってくれました。

シュツットガルトはバーデン=ヴュルテンベルク州の州都であり、ドイツを代表する工業都市のひとつですが、中央駅からすぐに位置する州立劇場近辺くには公園も散在し、街中はのどかな雰囲気に包まれています。劇場前のオーベラーシュロスガルテン(宮殿北側庭園)と名付けられた公園を横切る小道は「ジョン・クランコの小道」(John-Cranko-Weg)と名付けられ、シュツットガルト・バレエ団が市民と密接な関係にあるのがうかがわれます。

東京バレエ団は2017年、新年早々にベルギー・フォレストナショナルにてモーリス・ベジャール・バレエ団との合同公演『第九交響曲』で第31次海外公演を終え、今回の第32次海外公演3公演終了後には海外公演30か国153都市761回の記録を達成いたします。

photo:Ulrich Beuttenmueller

公演終了の舞台上ではシュツットガルト・バレエ団芸術監督のリード・アンダーソン氏より「素晴らしい舞台でした。また皆さんをお迎え出来て大変嬉しいです」という労いの言葉があり、バレエマスターで次期監督のタマシュ・デートリッヒ氏もあたたかく歓迎してくださいました。シュツットガルトまで駆けつけ、前日から舞台の最終仕上げを手伝ってくださった振付指導のオルガ・エヴレイノフ氏もダンサーたちを労いつつ、さっそく翌日に向けてアドバイス。

主演の大役を終えた上野水香は、「今回は急なキャスト変更があり、演技の絡みに少しドキドキしましたが、シュツットガルトの劇場はお客様の距離も近くて、緊張感というよりもとてもあたたかい雰囲気があって踊りに入りやすいんです」と、笑顔を見せていました。斎藤芸術監督も「本番が始まるまでは生きた心地がしませんでしたが、ダンサーたちを信じて送りだしました。本番では気持ちを一つにして、しっかり応えてくれたと思います。また、故佐々木忠次代表がクランコ氏と築き上げた信頼関係があってこそ、今日の公演までつながっていると思うと、身が引き締まる思いでした。私自身も『オネーギン』を踊った時からリードさんはよく存じ上げていますし、これからもこの親密な関係を大事にしていきたいと願っています。」とほっとした様子を見せていました。

シュツットガルト州立劇場はオペラ、演劇、バレエを包括する総合劇場ですが、日本でもおなじみのシュツットガルト・バレエ団の本拠地です。故ジョン・クランコが1961年にバレエ団の芸術監督となる以前はオペラの観客が中心だったそうですが、彼の着任以後は、熱心にレクチャーやデモンストレーションを行い、観客を育てる努力を惜しまず重ねてきました。現在も、すべての公演でプレトークを行い、毎シーズン必ず、小さな劇場で観客に近い距離でリハーサルを見せる〈ビハインド・ザ・シーン〉を企画するなどその遺志が引き継がれています。こうしてシュツットガルトには熱心な観客が育ち、彼らは古典作品、クランコ作品、コンテンポラリー、新作などの演目の種類に関わらずつねに劇場に足を運び、サポートを惜しまないのだそうです。この4~5年は全シーズンのチケットセールスは97~8%とほぼソールド・アウトが続くほどの人気を誇っており、いまや定期会員になるのも難しく、会員権はほとんど家族に遺贈されていくのだとか。

東京バレエ団にとって、1973年に初めて招聘されて以来、今回が10回目の訪問となります。シュツットガルトの観客にとって東京バレエ団の認知度は高く、昨年2016/17年シーズン・ラインナップが発表されるや、公演についてかなりの問い合わせが来たそうです。州立劇場では公演日の2か月前にチケット販売が開始されますが、その直後に50~60%の予約が入り、一般発売後1週間~10日でチケットが売り切れたのだとか。「東京バレエ団がいかにクオリティーの高いバレエ団ということは、観客もよく知っています。その素晴らしいバレエ団が、今までシュツットガルトで観る機会のなかった古典バレエの名作を上演する。この相乗効果によって、また大きな期待を呼んだのだと思います。チケットが売れるのはとても早かったですよ!」と、劇場広報のヴィヴィアン・アーノルド氏は語ってくれました。

シュツットガルトはバーデン=ヴュルテンベルク州の州都であり、ドイツを代表する工業都市のひとつですが、中央駅からすぐに位置する州立劇場近辺くには公園も散在し、街中はのどかな雰囲気に包まれています。劇場前のオーベラーシュロスガルテン(宮殿北側庭園)と名付けられた公園を横切る小道は「ジョン・クランコの小道」(John-Cranko-Weg)と名付けられ、シュツットガルト・バレエ団が市民と密接な関係にあるのがうかがわれます。

東京バレエ団は2017年、新年早々にベルギー・フォレストナショナルにてモーリス・ベジャール・バレエ団との合同公演『第九交響曲』で第31次海外公演を終え、今回の第32次海外公演3公演終了後には海外公演30か国153都市761回の記録を達成いたします。

photo:Ulrich Beuttenmueller

2月22日(水)、23日(木)に上演する、東京バレエ団<ウィンター・ガラ>「イン・ザ・ナイト」のキャストが決定いたしましたので、お知らせいたします。 【2月22日(水)】 沖香菜子-秋元康臣 川島麻実子-ブラウリオ・アルバレス 上野水香-柄本弾 【2月23日(木)】 沖香菜子-秋元康臣 川島麻実子-ブラウリオ・アルバレス 上野水香-柄本弾

ボリショイ劇場の前で。柄本弾、秋山瑛、宮川新大審査員を務め...

今週金曜日から後半の公演が始まる「ロミオとジュリエット」は、...

新緑がまぶしい連休明け、東京バレエ団では5月24日から開演す...

あと1週間ほどで、創立60周年記念シリーズの第二弾、新制作『...

2023年10月20日(金)〜22日(日)、ついに世界初演を...

全幕世界初演までいよいよ2週間を切った「かぐや姫」。10月...

バレエ好きにとっての夏の風物詩。今年も8月21日(月)〜27...

見どころが凝縮され、子どもたちが楽しめるバレエ作品として人気...

7月9日、ハンブルク・バレエ団による、第48回〈ニジンスキー...

7月22日最終公演のカーテンコール オ...