東京バレエ団が、満を持して、新たなレパートリーに挑戦する。芸術監督の斎藤友佳理が、一昨年に芸術監督に就任して以来、上演を切望していた『イン・ザ・ナイト』。東京バレエ団が初めて取り組むジェローム・ロビンズ作品にして、日本のバレエ団による同作初演である。

ロビンズ財団から派遣された振付指導者ベン・ヒューズの下でリハーサルを始めて2週間が過ぎた2月初頭、その手応えを彼に語ってもらった。

完璧主義者で鳴らしたロビンズのように、リハーサルではディテールにまで目を光らせます。

─ 先ほど、見学したリハーサルでは、デュエットの技術的な事項よりも、動きの細部について指示を出されていたことが印象的でした。

「このバレエは三組の男女が踊る小品とはいえ、けっして簡単な作品ではありません。複雑なステップとパートナリングが随所に組み込まれているので、振付を指導する際には、ごく小さなディテールにまで目を光らせなくてはなりません。完璧主義者で鳴らしたロビンズが、そうしていたように。腕の差し出し方、頭の角度、リフトのタイミング、ポーズをした時の腕を静止させるのか、動かすのか...。

振付には幾つかのオプションがあって、生前のロビンズがニューヨーク・シティ・バレエ(NYCB)で新しいダンサーを起用した時や、パリ・オペラ座やマリインスキー劇場に彼自身が赴いて『イン・ザ・ナイト』を上演した時にも、振付を微調整したうえで、公演に臨みました。いまの私も、東京バレエ団のダンサーにもっとも相応しいやり方を選別しているところです」

ロビンズを踊るには、知性と音楽的なセンス、しっかりとしたパーソナリティが必要

─ 雰囲気の異なる3つのデュエットが連なる作品です。出演者には、何が求められるのでしょうか。

「自分自身になることです。しっかりとしたパーソナリティを持ち、様々な陰影や自分らしさを表現し、三組三様の愛の形を描いていきます。知性と音楽的なセンスも必要です。作品のディテールを体にしみこませ、女性は女性らしく、男性は男性らしく、流れるように踊る。どれも、けっして簡単なことではありません」

─ 音楽的なセンスとは、具体的にどのようなことでしょうか。

「古典バレエでは、カウント通りに踊ることが鉄則です。一方、ロビンズ作品では、NYCBのもう一人の立役者、ジョージ・バランシンの作品でもそうするように、ほんの一瞬だけ、ステップを音楽より遅らせます。この僅かな時間差を使って、ダンサーがサーフィンのように音楽を乗りこなせば、ダンスはより美しく見えるのです。まず音楽ありき、と言われるゆえんです。音楽に耳を澄ませば、いま、何をすべきか、どう踊るべきか、おのずと明らかになるはずです」

─ ヒューズさんは、ロビンズ作品に加えて、バランシン作品の指導もされています。両氏の作品には、どのような違いがありますか。

「バランシンが振り付けたバレエは、ステップを忠実に踊れば、ダンサーがさほど優秀でなくても、見栄えがします。振付自体が強固で、綿密に構成されているのです。ロビンズ作品の場合は、優秀なダンサーが不可欠です。さもないと、作品は空中分解してしまう。『イン・ザ・ナイト』も例外ではありません。ある意味、ロビンズ作品は繊細で、儚いものだと言えるでしょう」

─ 『イン・ザ・ナイト』のように、Mr.ロビンズは、随意に選曲し、構成した音楽を使って作品を振り付けることが、多々、ありました。

「ロビンズは、自由自在に音楽を使いこなしました。ショパンのピアノ曲を使った一連のバレエの場合、彼が思い描く通りにダンサーを踊らせるために、本来のテンポを変えた場面があるので、ピアニストを困惑させた、といった逸話も語り継がれています。バランシンが、作曲家が作曲した通りに音楽を用いたのとは、対照的です」

─ Mr.ロビンズがMr.バランシンを師と仰いでいたことは、つとに知られています。振付家として、彼はバランシンから何を学んだのでしょうか。

「バレエという芸術表現の根幹をなすテクニックを学んだのだと思います。ロビンズは、アメリカン・バレエ・シアターで発表したデビュー作『ファンシー・フリー』(1944年初演)で成功をおさめた後、バレエを踊り、振り付けるだけでなく、ブロードウェイのミュージカルを幾つも手がけていました。その後、NYCBに移籍したのは、バランシンの身近で仕事を続け、振付家としての技術を吸収したかったからなのでしょう」

ロビンズのリハーサルに参加することは特別な経験でした。

─ ヒューズさんは、Mr.ロビンズの許で10年にわたり、踊った経験をお持ちです。印象的なエピソードはありますか。

『「In G Major」というバレエのリハーサルをしていた時のことです。その日、彼は私の腕の上げ方が気に入らなかった。何度、やり直してもロビンズは納得せず、私は途方にくれました。翌日、配役表から私の名前は消えてしまった。公演は来週にせまっていたので、彼は他のダンサーをリハーサルに招集したけれど、結局、私が呼び戻されました」

─ 腕の動きは解決したのですか?

「もう何年も踊っていた作品だったので、もともと問題はなかったんです。ただ、ロビンズはふとしたはずみで、誰かのちょっとした動きが気にかかり、先に進めなくなることがあった。ダンサーを思い通りに踊らせることができず、試行錯誤せざるを得なかったのでしょう。ダンサーにとって、彼の振付リハーサルに参加することは、苦労のしがいのある、特別な経験でした。産みの苦しみを経て、素晴らしい作品の誕生に立ち会えるのですから」

─ 粛々と振付を進めたMr.バランシンとは対照的ですね。

「確かにロビンズには気難しい部分もあったけれど、パフォーマンスの出来映えが良ければ、言葉に出して褒め、敬意をはらってくれました。私自身、彼と食事に行ったり、オペラを見に行き、芸術について、人生について、あるいは日常のちょっとしたことについて語り合ったことは、懐かしい思い出です」

─ 稽古場の空気を一変させる、"裏技"があったのだとか。

「彼は大の犬好きでした。ダンサーが稽古場に犬を連れてきたら、大喜び! ダンサーには厳しく接することがあったけれど、犬にはいつも大甘で、犬がいる時には、彼の気持ちが和むのが分かりました。私達は、ダンサーの誰かが犬を飼っていると聞きつけたら、その犬をリハーサルに連れてきて、と頼み込んだものです」

─『イン・ザ・ナイト』は、東京バレエ団が初めて踊るロビンズ作品です。出演者の取り組みは、いかがですか。

「とても熱心で、協力的で、ほんとうに踊りたい、という気持ちが伝わってきます。十数年ほど、振付指導の仕事をしていますが、日本のダンサーとはいつもスムーズにリハーサルをすることができ、嬉しい限りです」

取材・文/上野房子(ダンス評論家)

リハーサル撮影:長谷川清徳

記者懇親会にて:(左から)ブラウリオ・アルバレス、柄本弾、ベン・ヒューズ、斎藤友佳理、上野水香、川島麻実子、秋元康臣

西日本新聞(2017年1月22日)読書館に掲載された、評論家梁木靖弘氏よる書評をご紹介します。

これは稀有なインプレサリオの伝記である。このイタリア語を興行主、団長などと訳してみたところで、胡散臭くなるばかりだ。芸術家ではないが、舞台製作のすべてに権力と責任を持つ大物を西欧ではインプレサリオと呼ぶ。日本でそれに値する人物がいるとすれば、佐々木忠次だけだろう。

ベジャールの振付や、クライバーの指揮に飛びつく愛好家でも、来日公演を実現させたのが誰かを知る人は少ない。筆者も例外ではない。40年前、興奮して見た二十世紀バレエ団の東京公演。それも佐々木だったと本書で知った。

彼は海外から一流のオペラ・バレエを招聘しただけではない。主宰者として東京バレエ団を世界で絶賛されるカンパニーに育て上げた。また「ザ・カブキ」など傑出した創作バレエを作った。求めていた舞台は「人々が熱狂し、陶酔し、心躍らせる歓喜の場、祝祭空間としての劇場だった」。そのためには妥協しなかった。情熱はどこから来るのか。本書の最終章は「怒りの人」と題されているが、佐々木の情熱は、日本という国家に対する怒りに比例するようだ。彼の驚嘆すべき業績をいまだに理解も評価もしないのが日本である。彼はそれがわかっていたから、挑戦するように美の世界を構築しようとしたのではないか。

それを象徴するのが、東京バレエ団の社屋。ギリシャ風の柱や装飾的な欄干のバルコニーを持つ「ヨーロッパ風建築」だが、「舞台のセットが組まれたかのような違和感」があると著者は言う。ただちに連想されるのはロココ趣味の三島由紀夫邸である。「佐々木にとっては、舞台世界こそが究極の美の世界であり、それを現実の部屋に取りこむことはまさに夢でさえあった」。彼の美意識は、三島に似ている。ベジャールが佐々木のために作ったバレエ「M」が、三島その人をテーマにしていたのもうなずける。

白鳥の例を思い出す。佐々木忠次の生涯は、水中で必死にもがき続ける脚だった。そのおかげで水上に美しい白鳥を見ることができたのだと、思わずにはいられない。

(評論家 梁木靖弘)

これは稀有なインプレサリオの伝記である。このイタリア語を興行主、団長などと訳してみたところで、胡散臭くなるばかりだ。芸術家ではないが、舞台製作のすべてに権力と責任を持つ大物を西欧ではインプレサリオと呼ぶ。日本でそれに値する人物がいるとすれば、佐々木忠次だけだろう。

ベジャールの振付や、クライバーの指揮に飛びつく愛好家でも、来日公演を実現させたのが誰かを知る人は少ない。筆者も例外ではない。40年前、興奮して見た二十世紀バレエ団の東京公演。それも佐々木だったと本書で知った。

彼は海外から一流のオペラ・バレエを招聘しただけではない。主宰者として東京バレエ団を世界で絶賛されるカンパニーに育て上げた。また「ザ・カブキ」など傑出した創作バレエを作った。求めていた舞台は「人々が熱狂し、陶酔し、心躍らせる歓喜の場、祝祭空間としての劇場だった」。そのためには妥協しなかった。情熱はどこから来るのか。本書の最終章は「怒りの人」と題されているが、佐々木の情熱は、日本という国家に対する怒りに比例するようだ。彼の驚嘆すべき業績をいまだに理解も評価もしないのが日本である。彼はそれがわかっていたから、挑戦するように美の世界を構築しようとしたのではないか。

それを象徴するのが、東京バレエ団の社屋。ギリシャ風の柱や装飾的な欄干のバルコニーを持つ「ヨーロッパ風建築」だが、「舞台のセットが組まれたかのような違和感」があると著者は言う。ただちに連想されるのはロココ趣味の三島由紀夫邸である。「佐々木にとっては、舞台世界こそが究極の美の世界であり、それを現実の部屋に取りこむことはまさに夢でさえあった」。彼の美意識は、三島に似ている。ベジャールが佐々木のために作ったバレエ「M」が、三島その人をテーマにしていたのもうなずける。

白鳥の例を思い出す。佐々木忠次の生涯は、水中で必死にもがき続ける脚だった。そのおかげで水上に美しい白鳥を見ることができたのだと、思わずにはいられない。

(評論家 梁木靖弘)

新年明けましておめでとうございます!!

2016年は東京バレエ団にとって大きな節目の年になりました。創立者、佐々木忠次が去る4月30日に他界。東京バレエ団のスタジオで<お別れの会>を行い、ご来場くださった大勢の方々が佐々木の功績に想いを寄せました。10月には東京バレエ団の代表作「ザ・カブキ」の初日を<メモリアル・ガラ>として上演し、ダンサーたちは舞台から天国の佐々木へ追悼の想いを捧げました。

また、昨年はブルメイステル版「白鳥の湖」の初演を皮切りに、「ラ・シルフィード」、第30次海外公演(カリアリ【伊】)、「エチュード」、子どものためのバレエ「ドン・キホーテの夢」全国公演、第4回めぐろバレエ祭り<夏祭りガラ>(「パキータ」、「スプリング・アンド・フォール」、「ボレロ」)、「ザ・カブキ」、「くるみ割り人形」、合計50回もの公演を無事に終えることができましたのも、劇場へ足を運んでくださった全ての方々のお力添えのおかげと感謝いたしております。ダンサー、スタッフ一同、心より御礼申し上げます。

2017年の年明けに、恒例となりましたダンサーからの新年のご挨拶を申し上げます。「クラブ・アッサンブレ」の会員様には、直筆サイン入りの年賀状をお送りしております。下記にて全ダンサーのサインを一挙公開いたしますので、どのダンサーからの年賀状か、楽しみにご覧ください。

2017年元日、東京バレエ団のダンサーたちは第31次海外公演(ブリュッセル)、「第九交響曲」に出演するため、朝早く日本を旅立ちました。公演の様子は追って本ブログでご紹介いたしますので、どうぞ楽しみにお待ちください。

今年も「イン・ザ・ナイト」、「アルルの女」の新作初演を含め、多彩なラインアップで皆様のご来場をお待ちいたしております。2017年も東京バレエ団に変わらぬご声援を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。

1/3(火)更新

1/1(日)にアップしました本ブログに誤りがございました。ソリストのサインのうち二瓶加奈子、岸本夏未の名前が逆に掲載されておりました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。

【プリンシパル】

【ファーストソリスト】

【ソリスト】

去る12月17日(土)、「くるみ割り人形」終演後の会場において第45回クラブ・アッサンブレ特別イベント<クリスマス・パーティー>を開催いたしました。

当日は公演の熱気も冷めやらぬ中、160名をこえる会員様にご来場いただきました。

ご参加いただきましたみなさまにダンサー、スタッフ一同、心より御礼申し上げます。

遅ればせながらパーティーの様子を本ブログにて少しだけご紹介いたします。ぜひご一読ください。

-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★

まずはダンサーの入場です。お客様のあたたかい拍手に迎えられ、東京バレエ団ダンサーが入場。

スタイルの良いダンサーたちがずらりとならんだ姿は壮観です。

続きまして、入団1年目の団員が登場。緊張した面持ちで、一人ずつ自己紹介をさせていただきました。

【写真左から:酒井伽純、波多野渚砂、柿崎佑奈、菊池彩美、岡﨑司】

【写真左から:酒井伽純、波多野渚砂、柿崎佑奈、菊池彩美、岡﨑司】

今後は新団員の活躍にもぜひご注目ください!

次は参加ダンサーの名前が一人ずつ読み上げられ、ダンサーたちはお客様の輪の中へ。

最後に飯田宗孝(東京バレエ団団長)の発声で乾杯!和やかな歓談タイムのはじまりです。

【お客様と歓談するダンサーたち、左から:三雲友里加、上野水香、秋元康臣】

【お客様と歓談するダンサーたち、左から:三雲友里加、上野水香、秋元康臣】

歓談のあとにはみなさまお楽しみのプレゼント抽選会!!

永田雄大、小川ふみの二人の司会のもと、女性ダンサーからは直筆サイン入りのトウシューズ、

男性ダンサーからは直筆サイン入りの<めぐろバレエ祭り>スタッフTシャツをプレゼントさせていただきました。

今年はサプライズとして、佐野志織(バレエ・ミストレス)、斎藤友佳理(芸術監督)、飯田宗孝(団長)の3名からも直筆サイン入りTシャツをプレゼントさせていただきました。

【当選者をみて思わず笑顔がこぼれるダンサーたち、写真中央は飯田宗孝】

【当選者をみて思わず笑顔がこぼれるダンサーたち、写真中央は飯田宗孝】

当選された皆様、おめでとうございました!!

抽選会に続き、上野水香、渡辺理恵、川島麻実子、3名の女性プリンシパルが、

ポワント基金への御礼の言葉をお伝えいたしました。

最後に、斎藤友佳理、髙橋典夫(日本舞台芸術振興会 専務理事)から東京バレエ団の新プロジェクトについて会員のみなさまに先行発表させていただきました。

プロジェクトの詳細については追ってホームページ等でご紹介いたします。

どうぞお楽しみに!!

-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★

こうして今年の<クリスマス・パーティー>も盛況のうちに幕をおろしました。

東京バレエ団では今後も会員のみなさまにお楽しみいただけるイベントを企画してまいります。

ぜひ公演とあわせてご参加いただき、東京バレエ団の魅力をこれまで以上に感じていただければ幸いです。

それではまた、次回の公演&イベントでお会いしましょう!!

みなさま良いお年をお迎えください!

週刊オン★ステージ新聞 (2017年1月6日付号)に掲載された、舞踊評論家の新藤弘子さんによる書評をご紹介します。

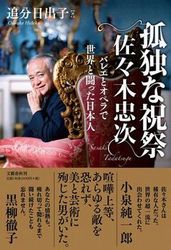

バレエとオペラで世界と闘った日本人「孤独な祝祭 佐々木忠次」

ページをめくるごとに驚きがあり、笑いも涙もある。ここまで書くのかという静かな衝撃もある。

2016年四月、目黒通り沿いにある東京バレエ団社屋の一室で、八十三年の生涯を閉じた佐々木忠次。世界の一流の舞台芸術を日本に紹介し、東京バレエ団を率いて自らも世界を駆け巡った佐々木の生涯を、雑誌「AERA」の人物ルポ「現代の肖像」などで知られる追分日出子が、一冊の評伝にまとめた。

書き出しは、1986年、東京バレエ団が初めてパリ・オペラ座ガルニエ宮で『ザ・カブキ』を上演した際の舞台裏の描写だ。日本では思いもよらぬようなトラブルにより、スケジュールが狂ったことで苛立つ佐々木は爪を噛み、オペラ座の中を小走りに動き回る。

続いて東京バレエ団新社屋建築当時に、外観や内装への熱烈な思い入れや並外れた買い物好きのエピソードがユーモアをこめて語られ、常に前のめりで走っていたという佐々木の姿を読者の胸の中にじゅうぶんに立ち上がらせてから、記述は過去へ、彼の生い立ちへとさかのぼってゆく。

1933年東京の本郷で生まれ、幼い頃を戦争の中で過ごした佐々木が、戦後はじめて行った日劇で、星の輝く群青色の舞台に「わ~、きれい...」と陶然とし、その場に座り込んでしまったというエピソードは、その後の佐々木の歩む道を示唆するようで印象的だ。

大学で演劇を学んだあとオペラの舞台監督の仕事に打ち込み、美術の妹尾河童や演出の栗山昌良、指揮の岩城宏之ら、当時の気鋭の舞台人たちとスタッフ・クラブを結成するくだりは、仕事人としての佐々木の根幹がどのように作られていったのかが伺えて興味深い。そして佐々木が三十一歳のとき、東京バレエ団が発足する。

代表に就任した佐々木が、当初は拠点も定まらなかったバレエ団の足場を徐々に固め、海外公演を重ねて世界でも喝采をもって迎えられるカンパニーへと育てていく過程は、戦後日本がたどった成長の歩みとも重なって読み応えがある。西欧のバレエ団とはダンサーの体格ひとつとってもまだまだ大きな差があった頃、日本人ならではの強みとして、いちはやく佐々木が着目し、磨き上げたアンサンブルの美しさは、現在の東京バレエ団の中にも脈々と受け継がれている。インプレサリオ(興行師)として、カルロス・クライバーやミラノ・スカラ座など音楽界の大物を日本に招こうと果敢な直接交渉を繰り広げる様子にも目を見張るが、バレエ愛好者の興味をそそるのは、やはり世界バレエフェスティバル誕生の経緯や、世界的な振付家やダンサーとの出会いと別れかもしれない。

プリセツカヤ、クランコ、ギエムら多くの人が登場するが、とりわけモーリス・ベジャールとジョルジュ・ドンについては、「ミラノ・スカラ座への道 ベジャールの時代」という一章で詳述されている。

『ボレロ』のメロディについての佐々木の問いにドンが答えた「そうなんだ、誰でも踊れるんだ」という言葉には、読む人それぞれに湧き上がる思いがあるだろう。

第三回世界バレエフェスティバルでドンと東京バレエ団が初共演した『ボレロ』の熱狂。『ザ・カブキ』のリハーサルを観たベジャールが流した涙。2007年、ローザンヌで亡くなったベジャールとの別れの描写には胸が痛む。

著者の取材は、東京バレエ団のダンサーやスタッフはもとより、海外で通訳を担当した人物や、長く絶縁状態にあった人々にも及ぶ。

芸術への無理解に怒りを噴出させる一方で稚気にあふれ、人をもてなし喜ばせることが大好きだった佐々木の、相克に満ちた人生が行間から煌めき出すようだ。

あとがきに書かれた「どれほど多くの人の人生を豊かなものに変えたか、一番わかっていないのは本人だと思った」という著者の言葉に、彼の手がけた舞台を観たひとりとして、深く賛同せずにはいられない。(文藝春秋 刊)

新藤 弘子

2017年1月6日から、東京バレエ団はモーリス・ベジャール・バレエ団との共演で上演される「第九交響曲」に出演します。モーリス・ベジャール・バレエ団創設の地であり、本作の初演地でもあるブリュッセルで開催されるこの公演が、東京バレエ団第31次海外公演、そして2017年のスタートを飾る最初の舞台となります。

ベートーベンの第九交響曲にモーリス・ベジャールが振付けた本作は、1964年、20世紀バレエ団によってブリュッセルで初演された、伝説のバレエ作品。

東京バレエ団は「第九交響曲」を踊るにあたり、ピョートル・ナルデリ氏を振付指導者に迎えリハーサルを続けてきました。ナルデリ氏は20世紀バレエ団のダンサーとして活躍。ベジャール亡き後はそのスピリットを伝えながら世界を飛び回りパリ・オペラ座バレエ団、モーリス・ベジャール・バレエ団、東京バレエ団で「第九交響曲」の振付指導にあたっています。

特別リハーサル最終日を迎えた11月25日、ナルデリ氏は「この作品は単なるバレエではない。ダンサーの参加なくしては実現しないコンサートの延長なのだ・・」というベジャールの言葉を引用し作品に込められたメッセージを伝え「今も君たちはよくやっているが最終日の今日は、さらにエネルギーが生まれる力強さや躍動感をこの目で見たい」と東京バレエ団への期待を語りました。

東京バレエ団は「第九交響曲」を踊るにあたり、ピョートル・ナルデリ氏を振付指導者に迎えリハーサルを続けてきました。ナルデリ氏は20世紀バレエ団のダンサーとして活躍。ベジャール亡き後はそのスピリットを伝えながら世界を飛び回りパリ・オペラ座バレエ団、モーリス・ベジャール・バレエ団、東京バレエ団で「第九交響曲」の振付指導にあたっています。

特別リハーサル最終日を迎えた11月25日、ナルデリ氏は「この作品は単なるバレエではない。ダンサーの参加なくしては実現しないコンサートの延長なのだ・・」というベジャールの言葉を引用し作品に込められたメッセージを伝え「今も君たちはよくやっているが最終日の今日は、さらにエネルギーが生まれる力強さや躍動感をこの目で見たい」と東京バレエ団への期待を語りました。

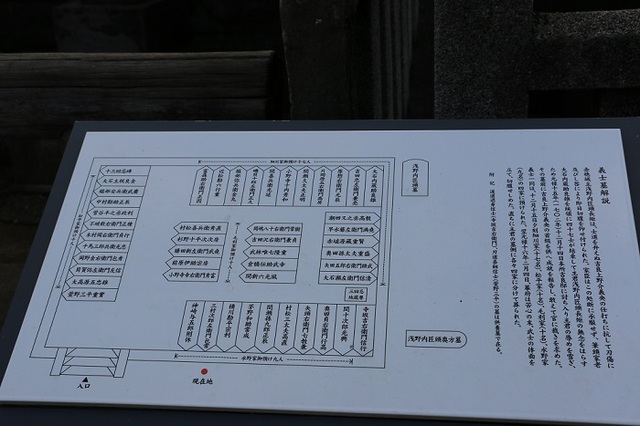

「ザ・カブキ」のリハーサルがつづく忙しい日々。そんななか、東京バレエ団一行が訪れたのは、高輪の泉岳寺です。浅野家とゆかりが深い泉岳寺は、討ち入りを果たした赤穂四十七義士の墓所として知られ、「ザ・カブキ」の物語のベースとなる歴史の舞台でもある場所です。

「ザ・カブキ」公演の前には、必ずこの場所を訪れ墓参りと公演成功祈願を行うのが、初演から30年間続く、東京バレエ団恒例の行事。

柄本弾をはじめ、プリンシパルも東京バレエ学校の生徒たちも、赤穂義士の墓前で静かに手を合わせました。

今回、初めて「ザ・カブキ」の由良之助を踊ることになった秋元康臣も、大石蔵之助の墓の前で静かに手を合わせます。

「実際にこの場に立ってみると、いろいろな思いが心にうかびました。いい時間でした。自分が踊る前日に今度は一人で来ようと思います」。

16日の公演で顔世御前を踊る、奈良春夏。いつもは、力強く凛としたイメージの奈良も静かに墓前で手を合わせ「気持ちが静かになり、心も身体も引締まります」といいます。

墓所のかたわらには、義士たちの氏名とそれぞれの墓の位置が刻まれた石版があり団員たちはひとり一人の名前を確認しながら、志を遂げた48名(1名は周囲の反対に遭い、討ち入り前に切腹した萱野三平)と主君・浅野内匠頭の生き方に思いをはせていました。

墓所のかたわらには、義士たちの氏名とそれぞれの墓の位置が刻まれた石版があり団員たちはひとり一人の名前を確認しながら、志を遂げた48名(1名は周囲の反対に遭い、討ち入り前に切腹した萱野三平)と主君・浅野内匠頭の生き方に思いをはせていました。

バレエと日本文化をこよなく愛するメキシコ人、 ブラウリオ・アルバレスが入団しました!

東京バレエ団の新団員、ブラウリオ・アルバレスが10月13日からの「ザ・カブキ」で公演デビューします。8月に来日したブラウリオは、めぐろバレエ祭りの会場で、周囲に人だかりができるほど、バレエ通には名前も顔も知られた存在。

ハンブルク・バレエ団から、オーデションを受けて東京バレエ団に入団した異色の経歴をもつブラウリオに、日本で踊ることになったきっかけと、熱い思いを聞きました。ちなみにこのインタビューは「日本語」で行われました。

―― 日本の伝統文化もポップカルチャーも食べ物も、「ぜんぶ!」興味があるそうですが、日本との最初の出会いはいつのこと?

2007年、ハンブルク・バレエ団の一員として日本公演に来たとき。人生の中でまったく意味のないことってあるでしょう? 日本にいてレストランに入ったり街を歩いているときに、自分の家にいるような懐かしさを感じたんです。

日本語はまったくできなかったけど、ここではコミュニケーションができる! と感じて、それからインターネットを使って日本語の猛勉強をしました。

―― バレエとの出会いはいつですか?

母はメキシコでバレエ教室の教師をしていました。覚えていないくらい小さいころから稽古場にいて、学校の宿題もレッスンも稽古場でしていたんです。その後、フェンシングやバイオリン、テコンドーなど習ってみたけど、最終的には「踊りたいんだ!」といって、自分でバレエを選びました。母から直接レッスンを受けることもあったけど、いろいろ難しいんです。「お母さん、ぼくを認めて!」っていう気持ちがあるので。(笑)

―― 日本の伝統文化もポップカルチャーも食べ物も、「ぜんぶ!」興味があるそうですが、日本との最初の出会いはいつのこと?

2007年、ハンブルク・バレエ団の一員として日本公演に来たとき。人生の中でまったく意味のないことってあるでしょう? 日本にいてレストランに入ったり街を歩いているときに、自分の家にいるような懐かしさを感じたんです。

日本語はまったくできなかったけど、ここではコミュニケーションができる! と感じて、それからインターネットを使って日本語の猛勉強をしました。

―― バレエとの出会いはいつですか?

母はメキシコでバレエ教室の教師をしていました。覚えていないくらい小さいころから稽古場にいて、学校の宿題もレッスンも稽古場でしていたんです。その後、フェンシングやバイオリン、テコンドーなど習ってみたけど、最終的には「踊りたいんだ!」といって、自分でバレエを選びました。母から直接レッスンを受けることもあったけど、いろいろ難しいんです。「お母さん、ぼくを認めて!」っていう気持ちがあるので。(笑)

15歳のときにからアメリカのヒューストン・バレエやボストン・バレエに行って、オファーを受けてハンブルク・バレエ団の学校に入ったのは17歳の時です。 ―― ハンブルク・バレエ団で学んだことは? ジョン・ノイマイヤーからは多くを学びました。ぼくの日本語で説明するのはすごく難しいけど、イチバンたいせつなことは、自分のために踊るのではない、観ているお客さんの中で何か共感するものが生まれること、お客さんにそれを伝えること。たとえば、悲しみを表現するときに大げさな動きではなく、ミニマムな動きで表現しなければならない。演技ではなく「そのもの」にならなければならない。ジョンとはよく、そういう話をしました。 それからもちろん、すばらしいダンサーたちとの出会いがありました。 ――ハンブルク・バレエ団と違って東京バレエ団は多国籍ではなく、外国人ダンサーは初めてですが、入団してみて感じたことは? 踊ることは文化だし、同じ人間だから、ギャップを感じることはあまりないです。今、「ザ・カブキ」の討ち入りの練習をしていて、踊りながら感動して泣きそうになるんです。日本人は心の中を見せないけど、なかに燃えるモノを持っている!そう感じるから。そして自分も燃えながら踊っています。 ――「ザ・カブキ」で難しいと感じる部分は?

腰を落として走るシーン! 今までやったことがなかったので。花柳先生のレッスンでは少し苦労したけど、あの(花柳一門の)動きはすばらしかった。 ――これからやってみたいこと、役柄はありますか? ぼくは人生のすべてをダンスに使いたい、と思っているので、どんな経験もするつもりだし、チャレンジもするつもりです。それからバレエのすばらしさをたくさんの国の、たくさんの人たちに伝えて教えたい。でも、今は「ザ・カブキ」の事だけを考えています。

2016年10月2日(日)、東京バレエ団のスタジオで新たな伝説が生まれました。

今から30年前に初演され、世界各国で絶賛を浴びてきたモーリス・ベジャール振付の傑作「ザ・カブキ」。

なんと初演から30年目にして、初めて東京バレエ団のダンサー以外がこの「ザ・カブキ」に挑戦しました。

スタジオに集まったのは東京バレエ団友の会「クラブ・アッサンブレ」会員のみなさま。

名付けて<CAT四十七士>!

今回は「ザ・カブキ」の名場面、

"討ち入り"の冒頭と"切腹"の2つの場面を体験していただきました。

会員のみなさまをご指導させていただいたのはこの五人。

【写真左から 岡崎隼也、木村和夫、飯田宗孝、樋口祐輝、菊池彩美】

実際に東京バレエ団の団員を指導している飯田宗孝(東京バレエ団団長)、

木村和夫(東京バレエ団プリンシパル)の2名を中心にご指導させていただきました。

また、さすがに経験のない方のみで"討ち入る"のは難しいため、

岡﨑隼也、樋口祐輝の2名が先頭にたち、ともに討ち入らせていただきました。

また、入団1年目の菊池彩美は音楽係を担当し、陰からサポートさせていただきました。

まずはストレッチから体をほぐします。

飯田から直々に指導を受けられるとあって参加者のみなさまは緊張した面持ちでしたが、

数分後には笑顔もちらほらとこぼれるようになりました。

続きまして、基本的な歩き方や走り方を全員で練習。

それから数名ずつの列に分かれ、

東京バレエ団のダンサーたちが「ピラミッド」と呼んでいる独特の三角のフォーメーションをつくることに挑戦します。

とにかくこの「走る」ということに参加者のみなさまは大苦戦。

ただ走ればいいわけではなく、重心を落とし、上体をぐらつかせず、

なおかつ前の方、後ろの方と等間隔になるように走らなければなりません。

そのうえ、止まる場所を間違えると綺麗な三角にはならないのです。

それだけではありません。黛敏郎さんによる音楽、実は結構テンポが速いのです。

音楽にあわせて上記全ての条件をこなさなければなりません。

みなさまは飯田の指示のもと、岡崎、樋口に続いて何度も何度も走ります。

練習の甲斐あって、なんとか三角ができるようになってきました。

続いて刀の持ち方です。

「戦いに来ているわけだから、視線は刀の向きにあわせて動かして!」

「ちゃんと敵を見つけて切り込んで!」

と、みなさまがイメージしやすいような分かりやすい説明をしながら、

飯田は参加者全員の刀を持つ手を細かく直していきます。

そして意外に難しいのが「男性らしく座る」ということ。

本番では3名の男性ダンサーによるヴァリエーションがありますが、

その間、四十七士は舞台上で座っていなければなりません。

"四十七士"は男性の役ですから、

女性の参加者の方には「男性として座る」のもなかなかハードルが高いようです。

が、だんだんと逞しくみえてきました。

さて、最後の場面は「切腹」です。

ふたたび走って三角をつくります。みなさまだいぶ慣れてきたようです。

ちなみに、今回はイベントならではの特別な出来事が!

なんと!本公演では由良之助を演じていない木村和夫が特別に由良之助としてCAT四十七士をひっぱっていきました!!

そして切腹。

飯田からは死んでいくときの顔の角度や表情についても細かく指示がとびます。

こうして目黒にて無事に本懐をとげたCAT四十七士のみなさま。

最後は全員晴れやかな笑顔で記念撮影です。

※ホームページ掲載のためお顔をぼかしております。

今回"討ち入り"を体験したことで、ますます「ザ・カブキ」への作品愛が強まったようでした。

クラブ・アッサンブレでは今後もみなさまにご満足いただけるような企画をご用意してまいります。

次回のイベントは12月17日(土)、東京文化会館にて「くるみ割り人形」終演後にクリスマス会を開催いたします!

どうぞ楽しみにお待ちください!!

開幕間近となった『ザ・カブキ』の稽古場に、東京バレエ団特別団員の夏山周久さん、藤堂眞子さんが来訪、リハーサル見学の合間に、短時間ながら団員たちにアドバイスを伝える場面も実現した。初演のおかる役として、また初代由良之助ダンサーとして本作上演史に名を刻む二人に、モーリス・ベジャールの創作や当時の思い出を聞いた。

──お二人は『ザ・カブキ』以前からベジャール作品を踊られていましたね。

夏山 『ザ・カブキ』の3年前、〈ベジャールの夕〉という公演で僕は『さすらう若者の歌』を踊っているのですが、それが認められて、その後藤堂さんと二人でブリュッセルに呼んでいただき、『詩人の恋』という作品を踊っています。ベジャールさんの振りは難しいですし、短い作品でも、一挙手一投足にちゃんと、"ベジャール・イズム"のようなものがある。簡単にできるところもあるけれど、その簡単なところを簡単にやってしまってはいけないということを、教えてくださる方でした。

藤堂 今日のリハーサルでも、そう感じられるところがありましたね。実は一昨日に誕生日を迎えたのですが、30年経って、この新しい一年が『ザ・カブキ』からスタートすると思うと、感慨深いものがあります。リハーサルに触れて、一瞬ですが、またベジャールさんの創られた世界に入ってしまった感覚になりました。

私が踊ったおかるは、私のわがままなこの性格が合っている役なんだろうなと、勝手に思ったりしていました(笑)。

──お二人は『ザ・カブキ』以前からベジャール作品を踊られていましたね。

夏山 『ザ・カブキ』の3年前、〈ベジャールの夕〉という公演で僕は『さすらう若者の歌』を踊っているのですが、それが認められて、その後藤堂さんと二人でブリュッセルに呼んでいただき、『詩人の恋』という作品を踊っています。ベジャールさんの振りは難しいですし、短い作品でも、一挙手一投足にちゃんと、"ベジャール・イズム"のようなものがある。簡単にできるところもあるけれど、その簡単なところを簡単にやってしまってはいけないということを、教えてくださる方でした。

藤堂 今日のリハーサルでも、そう感じられるところがありましたね。実は一昨日に誕生日を迎えたのですが、30年経って、この新しい一年が『ザ・カブキ』からスタートすると思うと、感慨深いものがあります。リハーサルに触れて、一瞬ですが、またベジャールさんの創られた世界に入ってしまった感覚になりました。

私が踊ったおかるは、私のわがままなこの性格が合っている役なんだろうなと、勝手に思ったりしていました(笑)。

夏山 僕は初演の時にすでに30歳を超えていましたから、こうしてピークを過ぎていくんだなと思っていた時に、もう一度チャンスを与えてもらったという感覚がありました。当初は、日本人として由良之助を演じよう、演じようと、その男気を前面に出していたのですが、振付どおり、音楽どおり、形どおりできるようになるまでは、決して先走って出してはいけないと、きつく怒られました。当時は反発心もありましたが(笑)、今思うとありがたいお言葉でした。

──一力茶屋の場面に登場するおかるの艶やかさが印象的ですが、どのように役作りをされたのでしょうか。

藤堂 あそこは苦労しました......。手ぬぐいを持って芝居をする場面があり、玉三郎さんが『娘道成寺』でやっていらっしゃるのですが、これが難しくてできなくて。結局、初演の前に何度か、花柳流の女性の先生のところに習いに行ったのです。 ところが、日舞を習われていないベジャールさんが、そのままやっただけでさまになるのです。日舞だけでなくインド舞踊も、ギリシャも、ベジャールさんのなかにジャンルの壁というものはないのですね。すごいことだなと思いました。

夏山 終盤の「涅槃交響曲」などは、同じようなメロディがずっと繋がっている曲なのに、ベジャールさんからは次々とパが出てくる。もちろん下準備はされているでしょうが、これには驚きました。もう次は困る頃だろうと思っても、またスッと出てくるのですから。

藤堂 心根といいますか、ベジャールさんご自身に、日本のものを海外にもっていく時に中途半端なものは創れない、日本の伝統を崩すようなことはしたくない、という思いがおありだったかと思いますよね。

──夏山さんが初めて由良之助を踊った時の手応えはいかがでしたか。

夏山 あの時の、幕がおりた瞬間を思い出します。バレエをやっていて良かったと思ったものです。

日本の作品ですから、"『忠臣蔵』は僕たちで創る"という生意気な気持ちがありました。1日目の主演は(ゲストの)エリック・ヴ=アンさんだから良くて当たり前、2日は夏山だから悪くて当たり前、とは思われたくなかったのです。緊張して、最後まで踊りきれるだろうかと思っていたその日──、プロローグで黒子役から刀を渡してもらう場面がありますが、刀を摑もうとしたら、そこに「頑張って」と書いてあった......。バレエ団の皆が応援してくれていた。それが力になった。『ザ・カブキ』は、僕を強くしてくれた作品と言えます。

夏山 僕は初演の時にすでに30歳を超えていましたから、こうしてピークを過ぎていくんだなと思っていた時に、もう一度チャンスを与えてもらったという感覚がありました。当初は、日本人として由良之助を演じよう、演じようと、その男気を前面に出していたのですが、振付どおり、音楽どおり、形どおりできるようになるまでは、決して先走って出してはいけないと、きつく怒られました。当時は反発心もありましたが(笑)、今思うとありがたいお言葉でした。

──一力茶屋の場面に登場するおかるの艶やかさが印象的ですが、どのように役作りをされたのでしょうか。

藤堂 あそこは苦労しました......。手ぬぐいを持って芝居をする場面があり、玉三郎さんが『娘道成寺』でやっていらっしゃるのですが、これが難しくてできなくて。結局、初演の前に何度か、花柳流の女性の先生のところに習いに行ったのです。 ところが、日舞を習われていないベジャールさんが、そのままやっただけでさまになるのです。日舞だけでなくインド舞踊も、ギリシャも、ベジャールさんのなかにジャンルの壁というものはないのですね。すごいことだなと思いました。

夏山 終盤の「涅槃交響曲」などは、同じようなメロディがずっと繋がっている曲なのに、ベジャールさんからは次々とパが出てくる。もちろん下準備はされているでしょうが、これには驚きました。もう次は困る頃だろうと思っても、またスッと出てくるのですから。

藤堂 心根といいますか、ベジャールさんご自身に、日本のものを海外にもっていく時に中途半端なものは創れない、日本の伝統を崩すようなことはしたくない、という思いがおありだったかと思いますよね。

──夏山さんが初めて由良之助を踊った時の手応えはいかがでしたか。

夏山 あの時の、幕がおりた瞬間を思い出します。バレエをやっていて良かったと思ったものです。

日本の作品ですから、"『忠臣蔵』は僕たちで創る"という生意気な気持ちがありました。1日目の主演は(ゲストの)エリック・ヴ=アンさんだから良くて当たり前、2日は夏山だから悪くて当たり前、とは思われたくなかったのです。緊張して、最後まで踊りきれるだろうかと思っていたその日──、プロローグで黒子役から刀を渡してもらう場面がありますが、刀を摑もうとしたら、そこに「頑張って」と書いてあった......。バレエ団の皆が応援してくれていた。それが力になった。『ザ・カブキ』は、僕を強くしてくれた作品と言えます。

藤堂 今でも時々、夢の中に出てくるんですよ。メイクの白塗りがとても難しくて、なかなかできなくて間に合わないのに、もう幕は開いてしまう(笑)。

夏山 僕も時々見ますね。振りなんて忘れているのに、開幕直前に今から舞台で踊れと言われて冷や汗を流す(笑)。

藤堂 私はおかると人生をともにした、という思いがありますね。他の作品もいろいろ踊ってきましたが、あれほど、役柄の人生に巻き込まれたものは他にありません。そこまで、ベジャールさんの作品の世界に入り込んでしまった。今でもおかるは、分身のように懐かしいし、出会わせてくださったベジャールさん、佐々木(忠次)さんに感謝したいですね。

二人は『ザ・カブキ』公演初日の10月13に日に開催される〈メモリアル・ガラ〉トークショー「『ザ・カブキ』と佐々木忠次」に出演する予定となっている。

藤堂 今でも時々、夢の中に出てくるんですよ。メイクの白塗りがとても難しくて、なかなかできなくて間に合わないのに、もう幕は開いてしまう(笑)。

夏山 僕も時々見ますね。振りなんて忘れているのに、開幕直前に今から舞台で踊れと言われて冷や汗を流す(笑)。

藤堂 私はおかると人生をともにした、という思いがありますね。他の作品もいろいろ踊ってきましたが、あれほど、役柄の人生に巻き込まれたものは他にありません。そこまで、ベジャールさんの作品の世界に入り込んでしまった。今でもおかるは、分身のように懐かしいし、出会わせてくださったベジャールさん、佐々木(忠次)さんに感謝したいですね。

二人は『ザ・カブキ』公演初日の10月13に日に開催される〈メモリアル・ガラ〉トークショー「『ザ・カブキ』と佐々木忠次」に出演する予定となっている。

●取材・文 加藤智子

ボリショイ劇場の前で。柄本弾、秋山瑛、宮川新大審査員を務め...

今週金曜日から後半の公演が始まる「ロミオとジュリエット」は、...

新緑がまぶしい連休明け、東京バレエ団では5月24日から開演す...

あと1週間ほどで、創立60周年記念シリーズの第二弾、新制作『...

2023年10月20日(金)〜22日(日)、ついに世界初演を...

全幕世界初演までいよいよ2週間を切った「かぐや姫」。10月...

バレエ好きにとっての夏の風物詩。今年も8月21日(月)〜27...

見どころが凝縮され、子どもたちが楽しめるバレエ作品として人気...

7月9日、ハンブルク・バレエ団による、第48回〈ニジンスキー...

7月22日最終公演のカーテンコール オ...